| その① 反原発・反核の闘士としての最後半生 | |

| ガーディアン紙の訃報 |

写真引用 http://www.rikart.de/bmb/html/005.html

写真引用 http://www.rikart.de/bmb/html/005.htmlDr. Karl Z. Morgan,

der erste Strahlenschutzbeauftragte.

Atlanta, Georgia. 8. August 1983.

der erste Strahlenschutzbeauftragte.

Atlanta, Georgia. 8. August 1983.

この記事はガーディアン紙の1999年6月15日付けの「カール・モーガン」と題する記事で、「マンハッタン計画における優れた物理学者。核放射線(nuclear radiation)に関しアメリカに警告し続けて後半生を送った。」とリード風のサブタイトルがつけられている。(<http://www.guardian.co.uk/news/1999/jun/15/guardianobituaries1>) 1999年と言えばその年11月ベルリンの壁が崩壊し、東西冷戦の終わりを象徴する年でもあった。

1968年といえば、モーガンはまだオークリッジ国立研究所の保健物理部門のディレクターであり、ICRP-国際放射線防護委員会の委員でもあったころだ。相当勇気のいる行動だったろう。 | ||||

| カレン・シルクウッド事件 | ||||

これは有名な“カレン・シルクウッド事件”のことである。カレン・シルクウッドは、エネルギー企業のカー・マッギー社のシマロン核燃料加工施設で働く化学技術者だった。カー・マッギー(Kerr-McGee Corporation)の本社はコロラド州デンバーだが、シマロン施設はオクラホマ州にあり、エネルギー省傘下のワシントン州ハンフォード施設にある実験炉用の燃料ピンに使うプルトニウム-ウラン混合酸化物(MOX)を製造していた。カレンはその製造現場で働いていた。石油・原子力労働組合 (Oil, Chemical & Atomic Workers Union)の活動家でもあったが、施設内で発生している様々な規則違反やずさんな現場管理のために施設従業員の健康被害が発生している実情を議会やアメリカ原子力委員会に内部告発しようとしていた。 その上彼女自身もプルトニウムに犯され深刻な健康被害にあっていることも判明した。告発資料を整えてニューヨーク・タイムスの記者に会いに行く途中で、交通事故で死亡する。この交通事故が謎に満ちていたので他殺説が浮上する。ちなみに車内からは告発資料は消えていた。カレンの遺族はカー・マッギー社を訴えた。争点はカレンのプルトニウム被曝が会社側の責任かどうかという点だった。カー・マッギーは自社の責任を認めないまま和解に応じ和解金を支払うという不可解な動きをする。この裁判の時にモーガンは、プトニウム被曝は業務中に発生した、カー・マッギーに責任があるという見解を示し、それを支持する証拠を提出したのである。 ちなみにカー・マッギーは1929年創設のアメリカでも歴史のあるエネルギー関連開発会社でもともとメキシコ湾での石油開発を得意としていた。核エネルギー分野に進出したのはもちろん戦後のことである。同社は環境汚染問題でアメリカ以外でも問題を起こしていたが、2006年アナダーコ石油会社(Anadarko Petroleum Corporation)に買収されその歴史を閉じている。(以上日本語ウィキペディア「カレン・シルクウッド」と英語Wikipedia“Kerr-McGee”、“Karl Z. Morgan”を参照した) | ||||

写真はカレン・シルクウッド(Karen Silkwood)。亡くなった時は28歳だった。(「お墓発見」<Find a Grave>というサイトからコピー。(<http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=2485>)

| ネバダ核実験被爆者訴訟 | |||||||||

ガーディアン紙の記述に戻ろう。

ネバダ実験場では、1950年代度重なる核実験のため風下側に位置する住民に健康被害が現れていた。実験場からの放射性物質がアメリカ大陸特有に吹く西から東に吹く風にのって、風下住民の居住地域に放射性降下物(フォールアウト)をもたらした。風に乗って遠くニューヨーク州の北部地域にまで達したと見られている。 以下は英語Wikipedia“Downwinders”(風下居住者)の記述である。この記述から“Nevada”(ネバダ)という項目の記述を引用する。(なお、“風下居住者”は自らのサイトを持っており、様々な非人道的な被曝の様子を伝えている。(<http://www.downwinders.com/index.php>)

| |||||||||

| ナバホ・ウラン鉱山労働者事件 | |||||||||

“ナバホ・ウラン鉱山労働者事件”も深刻な事件である。第二次世界大戦後、アメリカは莫大な量のウラン需要があったが、西南州(いわゆる“サウスウエスト”。アリゾナ、ニューメキシコ、コロラド、ユタ、ネバダなどの諸州がそれにあたる)の先住民ナバホ族の居留地に大きなウラン埋蔵が存在していることがわかった。ここでウラン採掘をする民間企業は、多く労働力の安い先住民(アメリカン・インディアン)のナバホ族の人々をウラン鉱山労働者として雇ったのである。 しかしウラン鉱山で働くのは放射線被曝のリスクがつきまとう。しかし、こうしたウラン採掘会社やアメリカ原子力委員会は、ナバホ族のウラン鉱山労働者にこうした危険性を知らせることを怠り、放射線被曝を最小化するような規制を行うことを怠った。こうして数十年にわたって労働者のみならずその家族も放射線被曝をした。放射線源はウラン鉱山に存在するラドンであるが、かなりの率で健康損傷が労働者やその家族にあらわれた。補償を求めて裁判になったが、政府や鉱山採掘会社は、健康損傷と被曝との因果関係を認めず、多くの場合原告側の敗訴が続いた。 1990年、議会で「放射線被曝補償法」(the Radiation Exposure Compensation Act。2000年に追加改正が行われている)が通過し、やっとこうした鉱山労働者にも補償の道が開けたのである。 今日、アメリカ議会のサイト(the Radiation Exposure Compensation Act-RECA-放射線被曝保障法<http://www.radiationexposurecompensationact.com/>)を見ると、ウラン鉱山労働者ばかりでなく、核実験による環境汚染被害者なども補償の対象となっている。フクシマ放射能危機に直面している私たち日本でも、今進められている東電による補償ばかりでなく、より広汎な放射線被害者救済を目指した日本版「放射線被曝保障法」が必要であろう。 2008年、アメリカ議会は、ナバホ国立居留地のウラニウム汚染のクリーンアップ(それは単に除染ではない)5カ年計画を承認した。優先順位がもっとも高いのは水と建造物である。このため幾つかの貯水場は閉鎖された。また汚染度の高い建造物は取り壊された。また2011年の夏までに、アメリカ環境保護局は2万立方ヤードにのぼる汚染表土を取り除いている。 (以上「ナバホ・ウラン鉱山労働者事件」の記述は、英語Wikipedia「Uranium mining and the Navajo people」などを参照した) | |||||||||

| マンハッタン計画に参加 | |||||||||

さてずいぶん寄り道してしまったが、ガーディアン紙の「カール・モーガン」訃報の記述に戻ろう。カール・モーガンは、こうして最後半生を反原発・反核兵器、一言で云えば「反核」の闘士として過ごすようになっていた。

ガーディアン紙の“カール・モーガン”訃報の書き手は、モーガンの最後半生、すなわち“反核の闘士”としての業績に焦点を当てたかったようで、記述の順序を逆転させている。すなわちここから後がモーガンの生い立ち、前半生の記述となる。

英語Wikipedia ”Karl Z. Morgan”によれば、モーガンはマンハッタン計画に参加した当座は、アーサー・コンプトンが所長だったシカゴ大学の冶金工学研究所に参加したという。ここには、「私は原爆の使用を止めるためにマンハッタン計画に参加した」と述べたニールス・ボーアもいたし、後にフランク・レポートを提出する多くの優秀な物理学者や化学者、さらに最後まで原爆の日本への使用に反対する大統領あて請願書を書いたレオ・シラードもいた。

オークリッジはテネシー州に作られた兵器級ウラン製造拠点、クリントン技術工場で働く従業員やその家族のために作られた新しい住宅都市である。そのいきさつは、「原爆投下直後の陸軍長官声明」にやや詳しい。関係箇所を引用しておくと。

| |||||||||

| オークリッジ国立研究所の保健物理部門責任者 | |||||||||

トルーマン政権は、この住宅都市オークリッジに国立研究所を開設し、その目的の一つがクリントン工場で発生する放射線障害に関する研究と従業員の放射線被曝限度の研究だった。モーガンはその部門の最高責任者になったのである。ガーディアン紙の記述に戻る。

ここでモーガンは、職業病としてのガンの発症は、時計などの器機の文字盤にラジウムで蛍光塗布をする労働者の間に生じていることに思い至った。その当時世界のラジウム在庫はたった2ポンドに過ぎなかったにもかかわらずだ。そしてモーガンはそれから積み上げられようとしている放射線の強さは、それまでの数十億倍に上ることを教えられる。 放射線源から人を防護することなどできはしない。最大の防護方法は、そうした人工放射線源を作らないことなのだ。しかし、モーガンがそのことを思い知らされるのはずっと後になってからだ。

ガーディアン紙の「カール・モーガン訃報」の書き手が、なぜ1954年に発行された「保健物理」にモーガンが書いた一文でこの訃報を締めくくったのかわからない。 『新しい時代における最大限の利益を刈り取りできるレベルに放射線被曝を制限しなければならない』とは、1950年に事実上のスタートを見たICRP(国際放射線防護委員会)の「正当化の原則」そのものである。この訃報の書き手はモーガンが自ら長い間委員でもあったICRPの原則に忠実だった、といいたいのであろうか?しかし、モーガンの最後半生は、その前半生と比べるとまったく正反対の見解を低線量被曝に対して持っていた。何故モーガンは放射線に対してその態度を変えたのだろうか? | |||||||||

| その② 内部被曝に基準を示せなかったNCRPのカール・モーガン | ||||||||||||||

| 「カール・モーガン氏インタビュー記事」 | ||||||||||||||

フィルムバッジは、X線フィルム面の写真乳剤が放射線の入射量に応じて黒化度が増す性質を利用したもので、放射線管理区域等で作業する場合の放射線被ばく量管理に使用されている。フィルムバッジは、X線、γ線、β線、中性子線による被ばく線量とこれら放射線の平均的なエネルギー(中性子線を除く)を推定することができ、また機械的強度が大きいなど優れた特徴を有する一方、被ばく線量の算定には、フィルムを現像する必要があり時間がかかる欠点がある。長い間個人線量計として使われていた、とATOMICAの「X線フィルムの構成と応用」(<http://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.php?Title_No=08-02-04-02>)は説明している。 ポケット・リーダーはポケット線量計のことである。

とモーガンはこのインタビューで説明している。これは外部被曝には当てはまるが、内部被曝には全く当てはまらない。体の内部に、遮蔽物など構築できはしない。そのことは後にモーガン自身が思い知ることになる。

「核兵器工場」というのは、これは先にも見たように、正確にはオークリッジに隣接したクリントン技術工場のことを言っている。「核兵器」を最終製造していたわけではない。クリントン技術工場には、大きく2つの種類のウラン濃縮工場があった。K-12は電磁分解法によるウラン235の分離濃縮工場である。 天然のウランには核分裂しにくい同位体U238などが99.3%、核分裂しやすい不安定な同位体U235が約0.7%含まれている。電磁分解装置カルトロンを使って、U235を分離しこれを繰り返していけば、U235の濃縮率90%以上の兵器級濃縮ウランが製造できる。気の遠くなるような作業である。Y-12工場が製造を開始したのは1943年の11月である。従ってモーガンがオークリッジに移ってまもなくY-12が操業開始になったことになる。 一方、Y-12の建設開始は1943年2月である。凄いスピードである。前出の「陸軍長官声明」にもあったように、建設開始時点で兵器級ウランが製造できるという見通しがあったわけではない。「声明」にもあるようにそれは一種の賭け(ギャンブル)であった。 K-25は、半透膜を利用してU235を分離・濃縮するガス拡散(gaseous diffusion)方式の濃縮工場だった。この方法はなかなか苦戦し、操業開始になったのはやっと1945年3月のことだった。だから、広島原爆リトル・ボーイに搭載された兵器級ウラン燃料は主にY-12で製造されたものだった。(以上英語Wikipedia“Y-12 National Security Complex”も参照した) クリントン工場やそれに隣接する住宅都市オークリッジには、「陸軍長官声明」にもあったように、最盛期家族を含め約7万8000人の人が働き、住んでいた。ここでは、ウラン酸化物などの微粒子で相当数の内部被曝が発生したと見られる。こうしたことから、モーガンはいつしか内部被曝の専門家になっていく。 | ||||||||||||||

| 早くも出てくるモーガンのおとぼけ | ||||||||||||||

インタビューを続けよう。

これは正確に言えばなかったのではなく、内部被曝データを収集しようとしなかっただけだ。当時(今も基本的には同じだが)、ABCC(原爆障害者調査委員会)の研究方針は、被曝による放射線障害は、初期放射線(そのほとんどはガンマ線と中性子線)による外部被曝でのみ生ずるという方針でデータを収集していった。だから最初から内部被曝は問題にしなかったのである。これは基本的にABCCの後身である放射線影響研究所(放影研)も同じ方針を受け継いでいる。また原爆被爆者の認定作業に直接関わる厚生労働省も、基本的にABCC=放影研の認識を受け継ぎ、放射性降下物(いわゆる黒い雨)や入市被曝などによる健康損傷はない、という立場を取っている。 ABCCが広島・長崎の原爆生存者のデータを収集しているのは、1950年以降の生存者データであり、1945年8月から1949年12月までに死亡した被爆者のデータは表向き持っていないことになっている。(こうした、1949年以前の被爆者データが全くなかったかというとそんなことはない。例えば、1947年にABCCは報告書を作成しているが、その中には日本側の調査データも含まれていた) こうした事情をモーガンが知らなかったかといえば、後ほど述べる理由で、モーガンが知らなかったと考える方が難しい。彼はそれを知りうる立場にあったし、私はある程度知っていた、と想像している。もし私の想像が当たっているなら、ここでモーガンはいわば公式論を繰り返していることになる。 | ||||||||||||||

| 肝心な話をしないモーガン | ||||||||||||||

ここでモーガンが述べていることは、まず、モーガンは最初から放射線内部被曝の専門家だった、それは43年オークリッジ国立研究所に移った当初からそうだった、44年当時内部被曝に関するデータは動物実験によるデータしかなかった、ということだ。 しかし本当にそうか?このインタビューでは時期が特定されていないので何とも言い難いが、45年当時になると、兵器級ウラン濃縮を行っていたクリントン工場や兵器級プルトニウム製造を行っていたワシントン州ハンフォード工場の従業員内部被曝問題はすでに大きな問題になっていたはずだ。特にハンフォード工場のケースは後に大規模な訴訟問題になっているし、マンキューソやアリス・スチュアートの決定的な研究(後述)も出てくる。内部被曝問題が全く動物実験によるデータだけだった、と言う話は余りにも荒唐無稽だ。 次に述べていることは、内部被曝による被曝線量基準を研究したが、それは1950年になってICRPを通じて発表した、ということだ。しかしそれは真実ではない。結局モーガンは自身の内部被曝に関する研究を発表しなかったのだ。 そのことに言及することを避けるため、その最晩年になってもモーガンは肝心な話をすっ飛ばしている。 (あるいは著者の田城が書かなかった、とも考えられるがそれは薄い。話の中でモーガンは明確に1950年に発表した、といっているからだ。50年に発表したのは内部被曝独自の基準ではない。つまり外部被曝も内部被曝もリスクは同じとしたのだ。そして、そうでないことはモーガン自身が一番よく知っていた。) | ||||||||||||||

| アメリカ放射線防護委員会(NCRP)の成立 | ||||||||||||||

1950年のICRPに先だって1946年に全米放射線防護委員会(National Committee on Radiation Protection-NCRP)が成立し、すぐに外部被曝の許容線量作成とともに内部被曝の許容線量作成が企画されたが、合意に至らずに結局外部被曝許容線量をそのまま内部被曝許容線量に準用し、つまり内部被曝と外部被曝とでは、人体に対する影響を線量自体で区別をつけずに同等とする結論を出し、その結論を1950年に成立したICRPが踏襲する、そしてモーガンの研究(と称するものも)、そのICRPが出した1950勧告に吸収されていった、というのが真実である。 ここの話は、そうとうややこしい。が、すこぶる付きに重要だ。ICRPに先行するNCRP成立のいきさつから見ておかねばならない。そうしないと、このインタビューでカール・モーガンが肝心な話をすっ飛ばしていることの重要性が理解できない。 このために使う参考書は中川保雄の『放射線被曝の歴史』(技術と人間 1991年)である。(なお『 』引用文中の青字は私の補足である) 放射線はまず医療用や工業用の部門で実用化された。すでに早くからこうした分野で放射線障害があらわれていた。こうした職業被曝から、医療従事者や、研究者、工業労働者を防護する必要に迫られた。こうして1928年、「アメリカX線およびラジウム防護諮問委員会」(The Advisory Committee on X-Ray and Radium Protection)が成立する。この委員会のメンバーは、当時の放射線学会の科学者、放射線器機メーカー、そして当時唯一の規制当局的役割を担っていたアメリカ連邦政府・規格標準局(National Bureau of Standards- NBS。現在はNational Institute of Standards and Technology-NIST”に改組されている。)だった。 ところがマンハッタン計画が始まると事情は一変する。まず防護対象がラジウムやX線からウランやプルトニウムに変わった。なによりも大きな変化は厖大な人員が参加する核産業の成立である。つまり被曝対象が圧倒的に拡大したのである。一言で云えば「核時代」が始まったのである。 戦後マンハッタン計画(アメリカ陸軍の組織としては「マンハッタン工兵管区」-Manhattan Engineering District)はアメリカ原子力委員会(AEC)に衣替えをした。このAECが核時代を先導したのである。また核時代にふさわしい放射線防護基準も必要となった。そこで、戦前からの組織であった「アメリカX線およびラジウム防護諮問委員会」が衣替えをして誕生するのがNCRPだった。1946年のことである。この時(正確にはその準備会合で)、次のことが決定された。

なおこの時、ローリストン・テイラーは全米規格標準局のX線部長だった。このX線部は1951年には原子および放射線物理部になり、引き続きテイラーが部長だった。 (以上<http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/hiroshima_nagasaki/fukushima/ECRR_sankou_05.html>の<「Mr.放射線防護」ローリストン・テイラー>の項参照の事) つまり、原子力委員会は全米規格標準局を通じてNCRPに影響力を与える体制をとった。もちろん、キーパーソンはローリストン・テイラーである。

| ||||||||||||||

| アメリカ原子力委員会の別働隊 | ||||||||||||||

中川の講義の最中であるが、ここでの人体実験などが、1990年代中頃アメリカの議会で問題となるのである。この一文の冒頭で、「口承歴史プロジェクト“人類放射線研究:初期の時代の記憶”」のことに触れ、カール・モーガンが重要な証言者の一人となったことを述べたが、中川の記述もこのことである。アメリカの議会で問題になった時は、中川はすでに死去していた。 ところで、1レムは生体の放射線吸収線量の単位で、この当時は使われていたが今はシーベルトになっている。換算は通常100レム=1シーベルトである。従ってここで扱われている「20-25レム」というのは200ミリシーベルトから250ミリシーベルトのことであり、「40レムまでの放射線量」というのは、400ミリシーベルトのことである。「300レムまでなら障害は現れず」といっているのは、3シーベルトのことである。無茶苦茶である。

要するに、NCRPは政府と独立した学術組織どころか、完全にアメリカ原子力委員会(AEC)の影響力のもとにあり、財政的にもNCRPを支えた。いってみれば、AECの政策を「放射線防護」の立場から推進する別働隊だったのである。 | ||||||||||||||

| 結論を出せなかったモーガンの「内部被曝」委員会 | ||||||||||||||

NCRPには緊急の仕事があった。それは、「核時代」に対応した放射線防護の基準を定めることであった。しかもその仕事は、AECが要請する、すなわち原爆開発を通じて急激に膨張したアメリカの核産業が要請する「核と人類が共存できる」レベルの基準値でなければならなかった。そんなものはありはしないのだが、少なくとも科学的外観を装ってその仕事を急がねばならなかった。 この仕事に取りかかったのは、NCRPの下に置かれた各小委員会であった。特に重要だったのが、ファイーラが委員長の外部被曝許容線量を決定する小委員会とほかならぬモーガンが委員長の内部被曝許容線量小委員会だった。NCRPが改組(事実上の設立)された翌年の1947年には、外部被曝許容線量小委員会は早々と、放射線作業従事者に対し1週あたり0.3レム、年間15レム(それぞれ3ミリシーベルト、150ミリシーベルト)と決定した。それまでの1週当たり0.7レムに比べると大幅な引き下げである。この時は公衆の被曝上限は決めなかった。そしてこれがほぼそのまま、ICRPの1950年勧告の中身になるのである。 モーガンの内部被曝許容線量小委員会はどうなったのであろうか?結論をだせなかったのである。 この間のいきさつについては、欧州放射線リスク委員会(ECRR)2010年勧告に詳しい。関係箇所をその第5章「リスク評価のブラックボックス 国際放射線防護委員会」から引用しておこう。

というよりNCRPはAECの別働隊であったという中川の分析の方がより的確であろう。

“フェイラ”は中川の表記では“ファイーラ”である。カール・モーガンの肩書きは、保健物理部の“ディレクター”だった。

当時は分子生物学が未発達であり、細胞の機能や性質、染色体やDNAに関する基本的知識が絶対的に不足していた。電離放射線の細胞に対する影響などは科学的に決定できなかった。さらに、「1kg」を基本単位とする「レム」という吸収線量の考え方は、細胞や分子レベルでの放射線の影響を考えるにはあまりに巨大すぎる単位であった。細胞レベルでは、1kgあたりの放射線量などはほぼ意味を持たなかったのである。(この事情は現在のシーベルトという単位に置き換えても全く変わらない。)

やや長い引用になったが、「核時代 昨日・今日・明日」(中国新聞社刊)という本の中でインタビューに答えているカール・モーガンは、内部被曝の許容線量を決定するNCRPの小委員会がついに結論を出さずに終わり、その結果放射線量においては、内部被曝も外部被曝も人体への影響については区別をつけない現在のICRPモデルを作ることになったいきさつについては一言も触れていないのである。 先に引用したモーガンのコメントは、放射線の標的は「臓器・組織」などであるとするを含め完全にICRPの主張を忠実に繰り返している。これはこのインタビューの後半での矛盾した発言と考え合わせると実に奇妙な内容になっている。 | ||||||||||||||

| その③ やはり内部被曝を完全に理解していたカール・モーガン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 誤解を招きやすいモーガンの発言 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2011年の今日、この文章を読んでみて、この質問自体も非常に奇妙な質問だといわざるを得ない。というのはこの質問の意図が、いかにしてICRPがその線量リスク体系を決定したか、その基本的データはなんだったかという質問なら、私たちは、それは広島・長崎の原爆被爆者のうち、1950年以降の生存者のデータ(Life Span Study-LSS)がその基礎だった、ということを知っているからだ。しかし、アメリカはそのデータ出現以前に広島・長崎の被爆者の遺伝的影響は科学的に立証されていない、と事実上否定してしまった。 が、電離放射線の遺伝的影響は古くから知られていた事実だった。そこで他ならぬモーガンのいたオークリッジ国立研究所が動物実験をおこない、その遺伝的影響について動物実験データを使って立証した。今日でもICRPの公式見解は、「低線量電離放射線は人間に対してガンを発症させる可能性がある。しかし遺伝的影響があるかどうかは人では科学的証拠はないが、動物ではその証拠がある」というものだ。(動物で確認されたのなら、ヒトでも確認されるはずだが、そこがこのICRPの教義の摩訶不思議なところだ) だからこの質問自体の意図するところを理解するのに苦しむわけである。どんな答えをモーガンから引き出したかったのか。 ともかくもモーガンの答えを聞いてみよう。

恐らくモーガンは、体内被曝について間違いなくこうした研究をおこなったと私も思う。問題は、こうした研究結果が、全くICRPのリスクモデル体系に反映されず、総被曝線量だけが問題とされ、体内被曝か体外被曝かを区別せずにそのリスクが「ガンの発症」だけに限定して論じられているところにある。 それにしても、この本の「―放射線許容基準を決めるためのデータはどのように集めたのですか。」という質問から始まるここまで見た一連の流れは、良く言って誤解を招きやすい。これでは、ICRPの「放射線許容基準」はまるで、動物実験や各種核事故被害者のデータがもとになって作られたかのようだ。事実はそうではないことは先にも見たとおりだ。

こうした臓器サンプルでもっとも貴重なものの一つは、広島・長崎の原爆被爆者の死亡者のサンプルだったろう。こうしたサンプルはABCCが収集した。その集め方も相手の弱みにつけ込むような強引な方法もあったようだ。かつて広島の地元放送局中国放送の記者だった山本喜介は、記者時代の次のような取材エピソードを紹介している。

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 正確に「細胞標的論」に立つモーガン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

再びモーガンのインタビューに戻る。

このインタビューを受けた時点のモーガンは、電離放射線の人体に対する影響をほぼ正確にいいあてている。ただ恐らくはこのインタビュー記事をまとめた筆者の側に低線量被曝によって生ずる健康欠損は「がん」だという刷り込みがあるため、論旨に首尾一貫しないと見える部分があるが、決してそうではない。前段で核事故生存者について「心臓病やがんにかかっている」と述べているとおり、彼が放射線による健康欠損を「がん」のみと考えてはいないことは明白だろう。 ここでモーガンが述べていることは、要約すれば次のようになろう。

放射線の人体に対する影響は個体差が大きい。 つまり電離放射線の人体への影響は、個々の細胞が破壊されそのために起こる全般的な免疫機能の低下やストレス耐性の低下だといっていい。臓器や組織はそうした個々の細胞の集合体だから当然のこと臓器・組織の機能低下は発生する。一方発生した異常細胞が自己増殖すれば(つまりがん化した細胞が暴走すれば)、ここの臓器や組織にがんが発生する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ICRPと非ICRPの2分法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ICRPは今現在も、電離放射線の標的は組織や臓器であり、その健康欠損はほぼ「がん死」だけだと主張している。(がん発症で死ななければ放射線の影響ではないが、死ねば放射線の影響の可能性がある、という理屈でもある。摩訶不思議な学説である。) 今やICRP系の学者と非ICRP系の学者という二分法が許されると思うが(ただし日本では圧倒的にICRP系の学者が多いが)、この問題はICRP系主張と非ICRP系主張をくっきりと分ける対立点の一つとなっている。 非ICRPの牙城(権威に対して公然と叛旗を翻すという意味では梁山泊といってもいいが)であるECRR(欧州放射線リスク委員会)の2010年勧告「第7章低線量における健康影響の確立:リスク」では次のように述べている。

ICRPの教義においては、高線量被曝(例えば一時に500ミリシーベルト以上の被曝)では放射線障害の症状が発生するとする。(これは事実である)これがICRPのいう確定的影響である。従って確定的影響とは急性放射線障害と考えてもよい。これに対して中線量・低線量被曝では、こうした目に見える形での放射線障害がすぐには現れない。(これも事実である) しかし時間をかけて、場合によれば数十年というスパンで放射線の影響があらわれることがある。これがICRPのいう放射線の確率的影響である。福島原発事故発生時、当時官房長官だった枝野幸男がさかんに、「ただちに健康に影響がある放射線のレベルではない」と繰り返したが、ただちに影響が出れば「確定的影響」だ。ただちに影響はでないがずっと後になって影響が出れば確率的影響、ということになる。(枝野も無責任なことをいう男だ) 従ってここでECRRが言っていることは、確率的影響では「がん」や遺伝的影響以外には現れない、とICRPは言っているがこれは仮定である、またICRPは低線量では確定的影響はあらわれない、と言っている、と指摘していることになる。 ECRR勧告を続ける。

以下がその表7.4である。

この一覧表をみておわかりのように、低線量被曝による健康影響(確率的影響のことだと考えてもよい)について、ICRPでは「致死性がん」、「遺伝的障害」、「IQ低下」(これは乳児期に発生することが確認されている)以外にはその影響を認めていないが、ECRRはこの表以外にも幅広い疾病、そのことによる「生活の質」の低下など幅広い健康欠損が低線量被曝によって発生する、と考えている。 この点を認めるか認めないかが、ICRPと非ICRPを分ける大きな対立点になっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 電離放射線は確実に「がん化」への一要因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

もうしばらくECRR勧告を続ける。

何ともわかりにくい文章で恐縮だが要するにこういうことである。

ICRPの教義がいうように、放射線で致死性がんはあるが、非致死性がんはない、という理屈ほど妙な屁理屈はない。すべての「がん」は本来的に個体の「死」に向かって行進しているのだ。医学・医療の発達によって個体の「死」が食い止められたら、それは放射線のせいではない、別な原因に違いない、という理屈になる。事実はECRRが言うように、放射線は確実に「がん化」への一つの大きな要因だ、それはすべてが放射線のせいではないにしろ、最初の一突きになったり最後の一突きになったりするのだ。 1970年以降世界的に「がん」が激増している。放射線によって「致死性がん」は発生するかも知れないが、「非致死性がん」は発生しない、というICRPの妙な屁理屈は、こうした「がん」の世界的激増は、核兵器や原発が垂れ流す、それこそ低線量放射線被曝のせいではない、というための言い逃れとしか、少なくとも私には聞こえない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| クロスロード作戦時のベータ線の影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

さてカール・モーガンのインタビューに戻ろう。 話は、1946年の「クロスロード」作戦のことになる。長崎原爆とほぼうり二つの原爆を2発爆発させた戦後初めての核実験だ。原爆の誇示の意味合いの強い実験だった。

これは1946年7月、南太平洋マーシャル諸島での話である。こうした若い兵士たちは間違いなくベータ線核種を体内に摂取し(恐らく飲料水も汚染されていたろう)、中線量・低線量の内部被曝をしていたろう。このインタビューの初めの方でモーガンは、動物実験によるデータしかなかった、という意味合いのことをいい、そんな筈はないと私は注釈をつけておいたが、ここでの話とも矛盾している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 外部と内部は全く異なる種類の被曝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

このインタビューの書き手はしばしば「放射線を浴びる」という表現を使っている。「浴びる」というのは、「外部から浴びる」というニュアンスの強い日本語だ。もしもとの英語が「expose」ならば、ガンマ線を浴びるという言い方は適切だとしてもベータ線を浴びる、と言う言い方は適切ではない。放射性物質がベータ崩壊するときに放出する放射線の流れがベータ粒子であり、これがベータ線である。ベータ線は、励起エネルギーは大きいがその分飛程距離は短い。空中では精々数cmである。つまり放射線源から1mも離れていれば、さほど人体に大きな損傷はない。電離エネルギーそのものが人体に届かないのだから。 しかし、このベータ崩壊をする粒子が体の中に入ってしまえば、話は全然別になる。飛程距離の数cmは恐らく体の中ではさらに短くなるだろう。人間の体の細胞はその約70%が水でできているから、ベータ粒子の飛程力は空中の時よりさらに大きな抵抗にあうだろう。が、数cmが数mm、あるいはその10分の1としても、細胞の大きさや細胞を構成している分子にとっては十分な飛程距離となる。細胞は精々数ミクロン(1ミクロンは100万分の1m)以下の大きさであり、個々の細胞がベータ線の電離エネルギーを受けてその分子結合やさらにその構成要素である原子に電離現象を起こさせるには十分だからだ。 つまり外部被曝と内部被曝は全く異なる「被曝」として扱われなければならない。しかしこのインタビューの書き手にはその意識は希薄である。モーガンは明らかに内部被曝と外部被曝を全く別な「被曝」として区別して話をしている。次のモーガンの話もそのような理解で読んで欲しい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 完全に理解していたモーガン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

「放射性燐32」は、リンの同位体32pのことである。リンは自然には同位体31pの形でしか存在しない。32pは核爆発から生成された人工放射線核種である。ベータ崩壊してベータ線を放出するが、その電離エネルギーは1.71MeV(171万電子ボルト。おおむね10電子ボルトで1個の電子を原子から電離させる)と比較的大きなエネルギーを持っている。

外部からは簡単に遮蔽できるが、体の中に入ってしまえば防ぎようがない。

ここで問題とされている「1時間あたり1レム」は線量率のことである。しかも文脈からすると空間線量率のことだと思われる。従って吸収線量が1レム(10ミリシーベルト)ということではない。一番高い空間線量率が10ミリシーベルトだった、と言っているのである。無茶苦茶である。

つまりモーガンは内部被曝で何が起きるかを、完全に理解していたということだ。 この記述から、アメリカの核実験が、自国兵士といわずマーシャル島の住民といわず、電離放射線の危険を隠すため、真実を伝えず、放射線が体の中で荒れ狂うに任せたその非人間性を導き出し、それを非難するのは比較的簡単だろう。しかし、考えても見て欲しい。 「フクシマ放射能危機」で、その放射線被曝の危険(特にその内部被曝)を知りながら、電離放射線の危険を一般に知られたくないため、「ただちに健康に影響はない」とか、「がんにはならない」とか、放射能汚染の食品を「基準値以内だから食べても大丈夫」だとかいう、日本政府の高官たちや一流大学の学者たち、世論をその方向にひっぱって行こうとするNHKをはじめとする既成大手マスコミたち・・・、彼らとこのクロスロード作戦の時のアメリカ政府やアメリカ原子力委員会と基本的にいったいどこが違うというのであろうか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

| ネバダ核実験の開始とそのツケ | ||||||||||||||||||

カール・モーガンの話は、1946年のクロスロード作戦の話から、ネバダ核実験場での「ICHIBANプロジェクト」の話に移っていく。

アメリカの大気中核実験は、1945年7月のトリニティ実験を除けば、まず南太平洋で開始された。それからネバダ砂漠で開始された。理由は簡単である。すべて南太平洋で実験をするのはコストがかかりすぎたからである。そしてこのことはアメリカの核推進勢力に新たな問題と課題を生む。 中川保雄は「放射線被曝の歴史」の中で次のように解説している。

1950年のICRP勧告では、公衆への被曝線量の設定はなされなかった。ICRPが公衆への被曝線量の設定を行ったのは、1958年の勧告からであった。それも年間0.5レム(5ミリシーベルト)という今日の5倍にものぼる高いものであった。 (福島原発事故後、日本の文部科学省は、緊急時と称して子どもや赤ん坊を含めて公衆の被曝線量の上限を20ミリシーベルトとしたが、そして現在も基本的にそうしているが、これがいかに政治・経済的意図をもった犯罪的な設定であるかがわかるであろう。クロスロード作戦の時のアメリカ政府やアメリカ原子力委員会の対応と基本的にはなんら変わらない) | ||||||||||||||||||

| 「ICHIBAN」プロジェクト | ||||||||||||||||||

さてカール・モーガンに戻ろう。質問はネバダでの最初の核実験に参加したか、というものだった。

ここでやっと「ICHIBAN」プロジェクトが出てきた。時は1956年頃である。原爆傷害調査委員会(ABCC)は当時、1950年以降生存していた広島・長崎の原爆被爆者の健康調査に着手していた。そして被曝生存者の健康状態と放射線被曝との因果関係を調べて、放射線被曝のリスクモデルの基礎データにしようとしていた。しかしそのためには、被爆者一人一人がどの程度の放射線を「浴びた」かを推定しなければならない。被曝線量が明確にならない限り、被曝とその健康影響の関係は明らかにならない。その推定の根拠となるデータ収集のための実験が「ICHIBAN」プロジェクトだというわけだ。

| ||||||||||||||||||

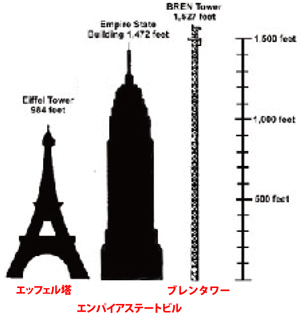

| BREN(ブレン)作戦 | ||||||||||||||||||

なお、前出文書「CEX-62.01 技術的概念-ブレン作戦」の第8章「組織構成と責任分担」というチャートを見てみると、アメリカ原子力委員会(AEC)をトップにして「ブレン作戦」が直下に置かれ、その全体技術責任者は、ジョン・A・オークシャー(JOHN A. AUXIER)となっている。 オークシャーは1962年から72年までオークリッジ国立研究所の「線量評価部門」の上級主任になっている。なお、この時カール・モーガンは保健物理部門のディレクターだったはずだが、彼の名前はどこにも出てこない。またなおモーガンは72年にオークリッジを退職するのだが、その後釜として保健物理部門のディレクターに就任するのがこのオークシャーである。 この実験全体の計画を見てわかるように、アメリカ原子力委員会やオークリッジ国立研究所は、広島と長崎の原爆被爆者の被曝線量推定にあたって、ガンマ線や中性子線にしか興味がなく、内部被曝では決定的なファクターになるベータ線やアルファ線には全く興味がなかった。つまり内部被曝による健康損傷などは眼中になかったのである。 | ||||||||||||||||||

| 2011年晩秋の「オークリッジレポート事件」 | ||||||||||||||||||

この論文は、アメリカ原子力委員会がその傘下のオークリッジ国立研究所に研究を委託して、オークリッジが提出したものだ。オークリッジ研究所内部でこの研究を担当したのはもちろんモーガンがヘッドを務める「保健物理部門」だ。面白いのは直接執筆者としてこの研究を担当したのが当時ABCCからオークリッジに出向中(on loan)だった山田広明である。2011年12月5日付けの中国新聞によれば、山田は当時ABCC広島の調査課長だったという。山田の身分や位置づけはどうあれ、オークリッジ研究所がアメリカ原子力委員からの委託要請に応えて研究報告したこの論文の筆頭執筆者になったわけだ。ちなみにこの時山田とチームを組んだのは、やはりオークリッジの研究者だったT. D. ジョーンズ(T. D. Jones)である。 今になって読んでみるとこの論文の問題意識は極めて興味深い。この論文は、そのアブストラクトで、次のように述べている。

すなわち、前出のクロスロード作戦の時(その③「やはり内部被曝を完全に理解していたカール・モーガン」を参照の事)、中線量・低線量ベータ線による放射線損傷を、マンハッタン計画の医学分野で最高責任者だったスタフォード・ウォレンが頭から否定していたように、アメリカ原子力委員会やその指示で動いていたABCCは、広島・長崎の放射線損傷は「ガンマ線・中性子線だけだった」、すなわち外部被曝によるものだけだった、としてきた。 ところがこの論文はアメリカ原子力委員会やその配下のABCC内部から、「いや本当にそうかどうかは見直してみる必要がある」といっていたことになる。 今日では、アメリカの兵器級プルトニウム製造工場で働いた多くの核労働者の深刻な放射線障害に関する詳細なマンキューソとアリス・スチュアートの科学的研究成果(後述)が一般に知られているので、ABCC=放影研の提出した広島・長崎の原爆生存者データ(LSS)自体が科学的に見て怪しい、ということがわかっている。しかしマンキューソらの研究が纏まった形で公になるのは1980年代以降である。1972年という早い段階で、しかも身内から、いわばLSSに疑義が出される報告が出ていたことは、この報告が少なくともアメリカ原子力委員会の放射線リスク策定に何らかの影響を与えたという形跡は全くないにしろ、極めて興味深い。1972年の段階で、アメリカ原子力委員会の内部で、ということはその別働隊であるアメリカ放射線防護委員会(NCRP)やその国際版であるICRPの中に、従来モデルを見直そうという動きがあったのではないか?そしてその動きは結局潰されたのではないか? (脱線の、そのまた余談になるが、放影研は代表理事の大久保利晃が急遽記者会見まで開いて、この論文を「山田レポート」と呼んだり、「山田広明は事務職員であって研究者ではなかった」とか述べて、この論文の提起する重要性を否定しようと躍起になっている。お門違いもいいところである。大体この論文はABCC=放影研の論文ではなくて、オークリッジ国立研究所・保健物理部門の名前で出された論文だ。ディレクターのカール・モーガンや次のディレクターのジョン・オークシャーもちゃんと目を通している。) | ||||||||||||||||||

| 「T65D」策定のための一大ショー | ||||||||||||||||||

さてカール・モーガンのインタビューに戻ろう。モーガンは「ICHIBAN」の狙いを、広島・長崎の被爆者の被曝線量を正確に知ることにあった、と言っているが、内部被曝に詳しいモーガンの言葉とは到底思えない。もし本当にそういったのなら、あくまで建前論に徹したのだろう。

大気圏内、宇宙空間及び水中における核兵器実験を禁止する条約」(Treaty Banning Nuclear Weapon Test in the Atmosphere, in outer Space and under Water―いわゆる部分核実験禁止条約)にアメリカ、ソ連、イギリスが署名・批准し発効したのは、1963年10月である。それ以降この三カ国は、大気圏内核実験は行えず、すべて地下核実験に移行していった。

モーガンの話の最中だが、私はここで使われている「カルテ」という言葉がひどく気になる。「カルテ」はもちろん語源はドイツ語だが、日本では「診療記録」と意味で使われている。英語ではそのものズバリの意味で「medical record」である。つまり診療行為にともなう記録である。ところがABCCは被曝生存者の検査や調査は行ったが、診療行為は行わなかった。つまり「カルテ」は発生しなかった。モーガンは「medical record」と云う言葉を使ったのか、たとえば単にrecord、あるいはdescriptionではなかったか。あるいはABCCや放影研では「カルテ」という言葉を使っているのかも知れない。些細なことだがひどく気になる。(今度放影研にきいてみなきゃいかんなぁ)

この話は前述のブレン計画のプログラムの2から5の工程に相当する。

ここの質問はやや正確を欠くかも知れない。「T65D」は正確にはガンマ線と中性子線からの個々の被爆者の被曝線量を決める線量推定体系というべきだろう。「T65D」は「Tentative 65 Dose」(65年の暫定被曝)の頭文字をとったものだ。 (繰り返すようだが、この線量推定体系では内部被曝の決定的要因となるベータ線やアルファ線は直接取り扱ってはいない。ガンマ線や中性子線の放出量から、ベータ線やアルファ線の放出量の推定は可能だろう。しかし被曝量の推定をするには、食物・飲料摂取など生活・行動情報が必要となるのでアルファ線やベータ線の被曝線量の推定までは無理であろう。) つまりは、「ICHIBANプロジェクト」は、62年の「ブレン・タワー」計画でそのハイライトを迎える、「T65D」をもっともらしく見せるための一大ショーだった、というわけだ。 | ||||||||||||||||||

| 唖然とするモーガンの大うそ | ||||||||||||||||||

・・・・・・・・・・。本当にモーガンはこう言ったのだろうか? 「数年前に線量評価を見直した」といっているのは明らかに、86年に確定した「DS86」という線量評価体系を指している。(DSはDosimetry Systemの頭文字。Dosimetryとは線量計測のことだから、86年の線量計測体系、という意味になる) つまり、65年の「T65D」という線量評価体系に誤りがあって、それを正したのが「DS86」だ、と言っているわけだ。その誤りは、一人の研究者が、夏の湿度の高い広島や長崎の気候のことを忘れて、中性子線の減衰を計算に入れず、被曝線量を導き出す線量体系を作ってしまった、というのだ。 しかも「T65D」作成にあたって、「ICHIBAN」プロジェクトという「国家プロジェクト」(大笑いであるが)まで実施したのに、一人の研究者のミスでそれがフイになったというのだ。 ある被曝線量をもとにしてその被爆者の障害を評価する。すると「ガンマ線をXXシーベルト浴びたから、たとえば10年経て白血病を発症した」という言い方が成り立つ。するとその事例を一般化して、「ガンマ線をXXシーベルト浴びると10年で白血病を発症する可能性が高い」という言い方が成り立つ。そうすると「ガンマ線はXXシーベルト浴びると白血病を発症するが、それ以下では科学的な証拠がない」という言い方で、被曝上限値が決まる。この被曝上限値が今日「基準値」とか「線量限度」とか呼ばれているシロモノだ。「公衆の被曝線量は年間1ミリシーベルト」という言い方も基本的にはこうして生まれる。 ICRP(国際放射線防護委員会)の様々な勧告は、基本的に広島・長崎の50年以降の生存者の生涯調査(寿命調査=Life Span Study-LSS)をもとにしてその放射線リスク(人工電離放射線の人体への危険)が導出されてできあがった「リスクモデル」に基づいてなされている。 もしその基礎になる線量評価体系が誤っていたら、広島・長崎の被爆者が被った放射線リスクも誤る、という構造になっている。 モーガンは「T65D」では、ガンマ線の被曝線量は正しかったが、中性子線の減衰を計算に入れていなかったので誤りがあった、と言っている。「T65D」の推定方式に基づいて、ある人が、10ミリシーベルトの中性子線を浴びて、10年後に白血病を発症してなくなったとしよう。しかしその中性子線での被曝には誤りがあり、空気中の水分にあたってすでに減衰した中性子線に被曝して白血病になって死亡した、と訂正したとしよう。その時、減衰した後の量はもとの量の10分の1だったとしよう。そうすると白血病で死亡するリスクは、10ミリシーベルトではなく、1ミリシーベルトだった、ということになる。 つまり「広島・長崎」の原爆生存者の被曝線量体系は「電離放射線リスクモデルの土台中の土台」だ。それに誤りがあればその上に築き上げているすべての理論が一瞬にして砂上の楼閣と化す。それをモーガンは一人の研究者の誤りで発生したというのだ。そしてICRPやアメリカ科学アカデミーやIAEAや、世界にそうそうたる科学者や放射線医科学者や核物理学者が(ついでに日本のエライ先生方も入れておくか)誰一人それに気がつかず、「T65D」を決定し、発表したというのだ。信じられない話である。 もしモーガンがこのインタビュー通りのことを言ったとすればモーガンは大うそつきである。 | ||||||||||||||||||

| その⑤ マンキューソの研究と「T65D」のほころび | |||||||

| ハンフォード兵器級プルトニウム工場での被曝 | |||||||

ICRPにとって、広島原爆・長崎原爆の原爆生存者生涯調査(Life Span Study-LSS)は生命線である。事実上、このLSSを唯一の根拠としてそのリスクモデルは成立しているのだから。そのため、ICRPのリスクモデルに反する事実関係は、アリス・スチュアートの研究だろうが、マンキューソの研究だろうが、2000年以降続々と現れたチェルノブイリ原発事故に関連した低線量被曝研究だろうが、一切無視してLSSを金科玉条としてきた。 しかし、マンキューソ・スチュアートのハンフォード工場被爆者研究やチェルノブイリ低線量被爆者研究に比べると、LSSには致命的弱点がある。それは被爆者の被曝線量が明確でない、という点だ。そのため、広島・長崎の被爆者の被曝線量推定体系(Dosimetry System-DS)が必要となってくる。DSによってLSSが支えられる、という脆弱な構造となっている。 DSが崩れればLSSも崩れる。その意味ではDSは生命線中の生命線だ。その最初の大掛かりなDSが、ネバダ砂漠で、むき出しの原子炉を、ほぼ広島原爆の爆発地点の高さまでつり下げて放射線を放出させるという一大ショーまで演じて決定した「T65D」(65年の暫定的な線量推定体系という意味)だった。 その「T65D」について、中国新聞社刊「核時代-昨日 今日 明日」(1995年)という本の中で、カール・モーガンはこの「T65D」に誤りがあった、それはオークリッジ国立研究所の、一研究者のミスのためだった、そのため「T65D」から新たな線量体系「DS86」に変更しなければならなかった、と述べている。 もし本当にモーガンがこう言ったとすれば、これほどあからさまな大うそはない、というところまでが、前回の話だった。 「T65D」から「DS86」への線量体系の見直しは実際には、オークリッジ国立研究所の一研究者の誤りが発覚したからではない。 先にハンフォード工場の生い立ちを見ておこう。前にも引用した「原爆投下直後の陸軍長官声明」は1945年8月の時点で次のように述べている。

テネシー州のクリントン工場が2つの兵器級ウラン濃縮工場だったのに対し、ワシントン州のハンフォード工場は兵器級プルトニウム製造工場だった。ここで作られた兵器級プルトニウムが長崎原爆に搭載されたわけである。この時点で厖大な数の労働者がこの工場で働いていた。ヘンリー・スティムソン(当時の陸軍長官)によれば、(おそらく一部家族も含めて)約1万7000人だった。当時の劣悪な労働条件と大甘な被曝上限値を考えれば、労働者に放射線障害がでないと考える方がおかしい。 戦後もハンフォード工場は、兵器級プルトニウム工場として拡張を続けた。マンハッタン計画時代は3つの兵器級プルトニウム原子炉しかなかったが、1963年に最後の拡張が終了した時点で、合計9つの原子炉(入れ替え分含む)が建設され、アメリカの核兵器燃料をほとんど全てまかなった。兵器級核燃料を作りすぎたアメリカは1987年最後の原子炉の操業をやめ閉炉となった。その後アメリカ・エネルギー省の管理下で放射性廃棄物の貯蔵施設(いわばゴミ捨て場)となったが、深刻な環境汚染問題を起こしている。 (以上英語Wikipedia“Hanford Site”の優れた記述によった。この記事は長文ではあるが是非多くの人に読んで欲しい) 従ってここで働いた労働者も数も膨大である。彼らに放射線障害が現れないと考える方がおかしい。 | |||||||

| AECは頼んだ相手が間違っていた | |||||||

1960年代、アメリカは大変な放射能汚染にさらされていた。1950年代ネバダ砂漠で大規模な核実験が続いてその放射性降下物が風に乗って東海岸に達した。また60年代初めには原発の操業ラッシュが続き、事実上規制がないに等しい放射性物質放出のため、事故ではない通常運転でも大量の“死の灰”が放出された。そこからの放射性物質で各地が汚染され、放射線障害が各地に発生した。特に乳児や幼児がその被害者だった。それとともにICRPやNCRPの放射線リスクモデルに対する批判が全米で高まった。その先頭に立ったのがジョー・ウィリアム・ゴフマンやアーサー・タンプリンなどであった。 「放射能安全神話」を宣伝し、アメリカの国民に刷り込む必要のあったアメリカ原子力委員会(AEC)は、こうした一連の批判に対抗する必要があった。いわゆる許容線量以下の低線量被曝では健康障害は発生しないことを科学的に証明する必要があった。 目をつけたのが、ハンフォード工場である。ここでは厖大な労働者がそれまで働いてきた。そこでの被曝線量は、いわゆる「低線量」である。ここで健康障害が見られなければAECの正しさが証明されると同時に、ゴフマンやタンプリンなどを「うそつき」呼ばわりもできる。しかも広島や長崎と違って、ハンフォード工場で働く労働者はフィルムバッジをつけており、個々人の被曝線量が明確だ。推定に頼らなくても済む。 (もともとゴフマンもタンプリンもAEC傘下の研究所の優秀な研究者だったはずだが・・・)

| |||||||

| 大掛かりで本格的なマンキューソの構え | |||||||

マンキューソの研究は本格派の疫学者らしく大掛かりで約50万人を対象としていた。ハンフォードの労働者はその後全米に散らばっていたので、ソーシャル・セキュリティ番号(社会保障保険番号。実は、社会保障保険税や所得税徴収もこの番号で追跡させるので、国民総背番号制度である。日本では社会保障保険は掛け金であるが、アメリカでは税金である。日本の官僚政府は、アメリカ風に社会保険掛け金を税金にしたいらしい。)から労働者を追跡して情報を収集するなどといった方法も編み出したという。 このマンキューソの大掛かりな研究が進むうちに、ハンフォード工場のあるワシントン州でとんでもない研究が現れた。1974年のことである。ハンフォード工場で働いたことのある労働者の死亡率が、そうでない労働者よりも25%も高かったと言う研究である。この研究を手掛けた人物は、ワシントン州政府の健康・社会サービス局(Washington State Department of Health and Social Services)の医師サムエル・ミラム(Samuel Milham Jr.)である。経歴を見ると公衆衛生畑の人のようで、ニューヨーク州公衆衛生局で働いた後、ワシントン州に移ってきた。この研究を続けて、1968年から1986年までワシントン州健康・社会サービス局の疫学部の部長をつとめた。(<http://www.sammilham.com/bio.shtm>) 74年以降もワシントン州政府でこの研究を続け様々な角度から論文発表をしている。その一端はたとえば、1985年の学術誌「環境保健の視点」第62巻に発表した「電磁分野で被曝した労働者の死亡」(Mortality in Workers Exposed to Electromagnetic Fields)という論文にも現れている。 このミラムの研究は、AECにとって晴天の霹靂だった。それはそうだろう。「放射能安全神話」を宣伝しよう、そのためにハンフォード工場を利用しよう、そのためにマンキューソに研究を委託した、マンキューソがぐずぐずしているうちに、その当のハンフォード工場の労働者のデータを使って、AECの意図と全く相反した研究が出たのだから。 しかし、ミラムにしてみれば、核産業や放射線の恐ろしさを訴えるためにこの研究を発表したのではない。あくまで公衆衛生を司る科学者の立場から、一般市民の健康の敵となる要因を見つけ、これを社会から葬り去ろうとしただけだ。そのため1950年から1971年の間にワシントン州で死亡した30万7828人について疫学的研究を行い、異常な事実を発見し、ハンフォード工場にたどり着いたに過ぎない。(それだけに説得力があるとは言える) | |||||||

| ミラムを黙らせるアメリカ原子力委員会 | |||||||

この後は私のネタ本である中川保雄の「放射線被曝の歴史」から引用する。

中川の話の途中であるが、これを読む人の中には中川を「講釈師、見てきたような・・・」と同じ類と見る人があるかもしれない。しかし全然そうではない。彼は、厖大な基本文献を読み通しているだけではなく、アメリカ滞在中に問題意識をもってアメリカの、まだ存命中だった数多くの関係者にも会っている。単に会っているだけでなく、相当量のインタビューをしている。(このインタビュー記録がもし公表されれば第一級資料となるだろう)何より、天才的な閃きと問題点をかぎつける鋭い批判精神を持っていた。また何より「無私」を知っていた。 「Mr.放射線防護」と呼ばれたローリストン・テイラーにも会っているし、マンキューソ自身にも会っていると想像する。恐らくここの部分はマンキューソから直接聞いた話をもとにして記述された、と私は思う。 (中川は天才である。単なる学者・研究者ではない。なんでこんな男が50前に死ななきゃならんのか。正力直系の子分、ナベツネは90近くなってもまだ現役で、日本の“原発の父”中曽根康弘は、90過ぎてもまだ生きているというのに。フクシマ放射能危機の直面する今の私たちに、もし中川が生きていれば、と思うのは私一人ではあるまい。) マンキューソの研究はまだ途中であり、ミラムとは全く異なる結果が中間段階として出ていた。AECにとっては渡りに船であった。当然マンキューソに中間段階でいいからその研究を発表してくれと依頼した。ところが全く意外なことに、マンキューソはそれを拒否した。調査研究が中間であり、まだ発表できる段階ではなかったからである。AECにとっては心外である。マンキューソにとっては、AECはいわば注文依頼主である。その依頼主が発表してくれと頼んでいるのにそれを断るというのである。 中川は『(マンキューソは)科学者の良心にかけて未だ完成していない研究の結果を頑として拒否した』と書いている。(前出書 p151)

このシドニー・マークスという人物は、当時AECの生物・医療部門(Division Biology and Medicine)のスタッフで、どうもマンキューソと契約を行ったAEC側の直接の当事者だったようだ。もちろん“博士号”を持っている。 | |||||||

| アルバレスの報告 | |||||||

ロバート・アルバレス(Robert Alvarez)という、マンキューソとも親好のあった学者が2006年に書いた論文「核兵器を作る危険」(The Risks of Making of Nuclear Weapon)という論文の中で、このいきさつを比較的詳しく書いている。アルバレスによれば、マンキューソはすでに全米にかくかくたる名声と実績を築いていた疫学者だったようだ。また、AECはミラムの事件が起こる前から、高まるAEC批判に対抗して部分的でもいいからその研究発表をして欲しかったが、完璧主義者のマンキューソの態度に我慢を重ねていた。それがミラム事件が起こって堪忍袋の緒が切れて態度を一変させる。

AECにとっては最悪のタイミングで最悪の報告である。アルバレスはミラムとこの件についてワシントン州のリッチモンドで面談したようで、その時のミラムの様子を次のように書いている。

| |||||||

| 契約を打ち切られるマンキューソ | |||||||

どこの国のどの世界にも、“サムライ”はいるものだ。“サムライ”の本場であるはずの我が日本にも、もっともっと“サムライ”が出てきて欲しいものだ。 話は脱線するが、原発訴訟を手掛けてきた弁護士の海渡雄一は「原発訴訟」(岩波新書 2011年11月18日 第1刷)の中で次のように言っている。

彼らは初期からのサムライたちというべきであろうが、こうした核物理や核エンジニアリング畑からのサムライばかりではなく、医科学界からももっともっとサムライたちが出てこなければならない。でなければ、日本のこどもたちを放射能から守ることはできない。 中川の記述に戻る。アメリカ原子力委員会は、ミラムの研究を抑える一方で、マンキューソの拒否を振り切って、マークスの名前で先の名前で「ハンフォードには放射能障害はない」といデマを報道発表した。この事件が、折角決定したばかりの、放射線線量推定システム、金科玉条とされた「T65D」の修正を迫られる事態の導火線になったのである。

マンキューソは資金源を絶たれた。しかし研究は継続した。特にイギリスのアリス・スチュアートのチームと全面的に協力し、長い研究の結果を1976年に公表した。

| |||||||

| ハンフォード・データの意味 | |||||||

「ハンフォードのデータは(A)、(B)、(C)のいずれもが測定されたもの」というのは、こういうことである。 話は電離放射線のリスクをどう定量化するかと問題である。 電離放射線のリスクはなにもがんや白血病ばかりではない。全般的な免疫低下であり、生命力に対する攻撃であり、その結果としての諸健康損傷である。しかしICRPの教義に従えば、低線量被曝のリスクはがんであり白血病(血液のがん)であるとする。いわば電離放射線のリスクを単純化、矮小化しているわけだ。さらにがんや白血病になったとしても全て死亡するわけではない。しかしICRPはそのがんや白血病のリスクもさらに単純化し矮小化する。そして電離放射線のリスクをがん死や白血病死に限定して定量化しようとする。 中川が(A)としているのは、放射線被曝した人々の集団の間での「がん・白血病死亡率」を指している。しかし「がん・白血病」で死亡するのはすべて放射線被曝をした人ばかりではない。放射線被曝をしなくても「がん・白血病死」はある。だから放射線被曝をしていないグループを慎重に選んで、そのグループの中の「がん・白血病死亡率」を求める。これが(B)である。 そして(A)死亡率から(B)死亡率を引く。そうすると純粋に放射線被曝による「がんん・白血病」死亡率となる。というのは(A)の死亡率の中には、放射線被曝によらない「がん・白血病死亡率」も含んでいるからだ。こうして求められた「(A)-(B)」、すなわち純粋に放射線被曝による死亡率を「被曝による過剰死亡率」と呼ぶ。 被爆者集団の個々の被曝線量はわかっているものとして見れば、その集団の平均被曝線量を求めることができる。これが中川のいう(C)である。そして(C)で「(A)-(B)」を割れば放射線によるがん・白血病死のリスクが比率の形で求められるということになる。 広島・長崎の原爆生存者の場合、(A)も(B)は調査で判明するが、(C)はあくまで推定によるものだ。そしてその推定は「T65D」を根拠になされている。 (実際には、ABCC=放影研が実施した広島・長崎の被曝生存者調査の場合、(A)にも(B)にも誤魔化しがあり、結果として「(A)-(B)」自体に過小評価と矮小化があったのだが、この点についてはいまは触れない) ところが、ハンフォード工場労働者の場合は(A)も(B)も、マンキューソやアリス・スチュアート、ミラムらの努力で科学的に完全に信頼のできる数字が得られている。また(C)については、労働者個々人がフィルムバッジをつけているので広島・長崎とは比べものにならないくらい正確な測定値だ。 また、対象集団の数も広島・長崎にひけをとらないくらいの大きい。つまり誰が見てもマンキューソの研究は科学的に信頼がおけるものだ。 ところがマンキューソの研究を当てはめてみると、「T65D」をもとにした広島・長崎での放射線被曝リスクに対してハンフォードは10倍の違いがあると言うことになったのだ。 つまり広島・長崎でのリスクは実際より1/10も過小評価されているということになる。これは核(原子力)推進派にとって致命的な問題だ。というのは広島・長崎の原爆生存者のデータ(LSS)をもとにして、ICRPのリスクモデルが作られ、そのリスクモデルに基づいた放射線防護行政に関する勧告が作られ、これを各国政府が絶対唯一の権威として、各国の放射線防護行政に取り入れられているからだ。もし「T65D」を親ガメとするなら、その上に乗った広島・長崎での放射線リスク評価、その上に乗ったICRPのリスクモデル体系、その上に乗ったICRPの放射線防護勧告、その上に乗った各国の放射線防護行政や種々の基準はすべて子ガメだ。そして「親ガメこけたら皆こける」という科学的な見地から見れば極めて脆弱な構造を持っている。 | |||||||

| 中性子爆弾開発の過程で出てきた問題 | |||||||

AECにとってこれが重要な問題でないはずがない。AECにとって取りうる手はそういくつもない。マンキューソやアリス・スチュアートの研究はデタラメだと否定するか、広島・長崎のリスク評価は1/10の過小評価だった、と認めるか、あるいは「T65D」に誤りがあったと認めるか、どのいずれかの道を選択するしかない。 再び中川の記述に戻る。

それは、そうだろう。マンキューソとスチュアートの研究が公表された以上、「T65D」の信頼性は大きく揺らいだ。 どちらにせよ、T65Dは全く信頼のおけない線量評価体系だった。というのは、ガンマ線や中性子線をもとにした健康損傷は、所詮外部被曝によるものでしかない。ハンフォード工場労働者の健康損傷は、そのほとんどが低線量内部被曝によるものであり、「T65D」が「DS86」であれ、一致するはずがない。そもそも内部被曝による損傷を一切考慮しない「T65D」そのものが「お伽噺」だったのだ。 しかし「T65D」はお伽噺としてもその信頼性は大きく傷ついた。 1974年といえば、ウォーターゲート事件で大統領リチャード・ニクソンが失脚し副大統領のジェラルド・フォードが第38代大統領に就任したのが、その年の8月である。同時に副大統領には、大物中の大物、ネルソン・ロックフェラーが就任してアメリカ政界の収拾にあたった。ニクソン・フォード共和党政権を通じて国防長官の任にあたったのが、気鋭のジェームズ・シュレジンジャーだった。 シュレジンジャーの任務は「ポスト・ベトナム戦争」のアメリカの基本軍事政策を計画・立案することだった。シュレジンジャーはニクソンによって国防長官に就任する(73年7月)前はCIA長官だったが、そのもうひとつ前はやはりニクソンによって任命されたアメリカ原子力委員会の委員長だった。 アメリカ原子力委員会がその度重なるスキャンダルによって維持できなくなり(信頼性と権威が地に落ちた)、その仕事を引き継ぎ統合するのが、アメリカ・エネルギー省である。 すでにニクソン失脚後のフォード政権の時にこの法案は議会を通過していたが、次の大統領ジミー・カーターは就任した翌日にこの法案に署名し、エネルギー省が発足し、原子力委員会が解体され、産業用核利用分野の行政は新たに成立した原子力規制委員会に委ねられる。このエネルギー省の初代長官に就任したのが、これまたシュレジンジャーだった。 こうした見てくるとシュレジンジャーは、核兵器・原発を含めたアメリカの基本的核政策を総合立案し、「ポスト・ベトナム」時代に対応した体制を構築していくキーパーソンだったことがわかるだろう。 (以上「ペリー報告」「各委員の略歴・シュレジンジャーの項」参照の事 <http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/obama/USA_SP/strategic_posture_6-08.htm#03>) 実務家国防長官としてシュレジンジャーの仕事の一つは、核兵器を「使える核兵器」とすることだった。こうして中性子爆弾の実戦使用開発が本格的に開始された。中性子爆弾自体はすでに50年代の終わりに開発されていたが、シュレジンジャーの「限定核戦略構想」に従って実戦での使用が計画されたわけである。爆弾としては熱核融合爆弾(水素爆弾)を使うのだが、発生する核融合エネルギーのうち、爆発するエネルギー(すなわち熱や爆風に変わるエネルギー)の発生を抑え、中性子が発生する割合を高めた爆弾である。従って戦域で使えば、破壊力は小さいが発生する中性子(高い透過力をもつ)で確実に敵に兵士は殺すことができる、と宣伝された。核兵器の破壊力の基本要素は、熱線、爆風(ショック・ウェーブ)、放射線の3つであるが、熱線と爆風のエネルギーを抑え、放射線のエネルギーを高めようとした兵器である。破壊よりも人間の殺傷に焦点を当てた兵器だと言えよう。 実際に使用するためには、中性子線の実際の殺傷能力を調べる必要がある。それには格好の実験材料がある。広島・長崎での結果である。広島・長崎の原爆では大量の中性子線が発生した。この中性子線でどれほどの市民が殺傷されたかを調べるほど、貴重なデータはない・・・。 | |||||||

| その⑥(最終回) 「フクシマ放射能危機」は人災を通り越して、体制利益擁護を動機とした組織犯罪だ | |||||||||||||||

| 被爆者データが核兵器開発のために使われる | |||||||||||||||

マンキューソ・スチュアートの研究の出現によって、ICRPの学説の基礎を支えるABCC=放影研の広島・長崎原爆生存者データ(LSS)に大きな疑問が出されるようになった。アメリカ原子力委員会は早急にこの問題に対処しなくてはならなくなった。 それは結局彼らのリスクモデルを大きく変更するのではなく、LSSのもとになる線量評価体系を変更することによってこの問題に対処することになった。それには好都合な出来事があった。 当時の国防長官、ジェームズ・シュレジンジャーが主導する限定核戦争構想の中で生まれてきた中性子爆弾の実戦化計画である。実戦で使える中性子爆弾を開発するには、中性子線の実戦殺傷力を厳密に評価する必要があった。それには格好の材料がある。広島・長崎での原爆で実際に中性子線がどれほどの効果を見せたかの評価である。こうして広島・長崎原爆の中性子線の再評価が行われることになった。 おおよそ以上が前回までの話であった。 ところで、中性子爆弾という新たな核兵器(実際には超小型の熱核融合爆弾-水素爆弾に過ぎなかったのだが)の開発のために、広島・長崎の被爆者データが使われていたことを、私たちは記憶に刻みつけておかねばならない。 (話は変わるが、ABCCや放射能影響研究所=放影研によって収集された広島・長崎の原爆被爆者のデータがなんにせよアメリカの軍事研究に使われるとは被爆者もいい面の皮だ。しかも放射線の被害を受けた被爆者のデータがさらなる放射線被害者を生み出す目的で使われるとは。 被爆者のデータがアメリカの軍事研究に使われることは一切拒否しなければならない。ところが実際にこれに似た事態が2009年に起きているのである。「米国国立アレルギー感染症研究所」事件である。事件のあらましは次の通りである。 米国国立アレルギー感染症研究所(NIAID)が放影研に対して、09年4月までのいずれかの時期に、「研究助成を行いたいのだが、研究助成金の申請をしないか?」と持ちかけた。その研究助成の内容は「「急性放射線被ばくによる免疫老化とその他の後遺症に関する研究」だ。放射線を被曝した人が老齢化するにつれてどんな影響が出てくるのか、またどんな後遺症が発生し、どんな経過をたどるのかを研究して報告してくれるなら研究助成金を出しますよ、申請してくれるなら有り難いですね、ということだ。以下は前広島平和研究所・浅井基文のブログから引用する。

浅井がこの事件を知ることになったのは、放影研が地元連絡協議会にこの委託研究を受けるべきかどうかを諮問したからだ。この時地元連絡協議会のメンバーは以下の通りである。=肩書きは全て当時。 浅原利正(会長。広島大学学長)、碓井静照(広島県医師会会長)、神谷研二(広島大学原爆放射線医科学研究所所長)、川本一之(中国新聞社社長)、佐々木英夫(広島原爆障害対策協議会健康管理・増進センター所長)、坪井直(広島県原爆被害者団体協議会理事長)、スティーブン・リーパー(広島平和文化センター理事長)、石田照佳(広島市医師会副会長)、三宅吉彦(広島市副市長)、浅井基文(広島市立大学広島平和研究所・所長) このそうそうたるメンバーの中で、激しく反対したのは浅井一人だったというから恐れ入る。被爆者団体の坪井直も賛成したと言うから、いったいなんのための被爆者団体なのか。なんであれ政府から金を引き出せばそれで「こと足れり団体」という他はない。 いかなる形であれ、私たち広島市民はアメリカの軍事研究に被爆者のデータが使われることには絶対反対しなければならない。多くの場合私たちの知らないところで内密に行われるので、十分に監視を強めて行かなくてはならないだろう。) | |||||||||||||||

| 原爆放射線のスペクトル | |||||||||||||||

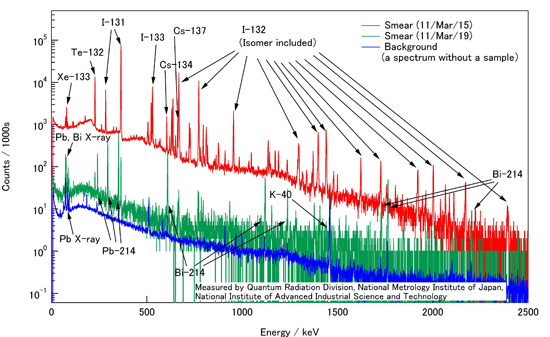

広島・長崎での中性子線の殺傷能力はどうであったのか?このことから広島・長崎での原爆放射線の殺傷能力を再評価する研究が74年から開始された。中性子爆弾開発の仕事は、マンハッタン計画以来のロス・アラモス研究所が担当した。従って広島・長崎の中性子線の研究もロス・アラモス研究所が担当した。 そうすると広島・長崎での原爆放射線のスペクトルが、従来の推定(T65Dでも使用した推定)と大きく異なることがわかったのである。 スペクトルというのは、放射線源から発する放射線の分布図である。放射線はその核種によって周波数(エネルギー)が違う。このことを利用して一定の線源からの放射線を核種ごとに分布図として示したのがスペクトル図である。 下図は産業技術総合研究所が2011年3月19日に研究所敷地内(場所は茨城県つくば市)で測定した放射線線源が放出する放射線エネルギーのスペクトル図である。自然の放射線源と見られる核種もあるが、ヨウ素133、セシウム137、セシウム134、テルル132、クセノン133など明らかに福島原発事故由来の放射線源が目立っている。(<http://www.aist.go.jp/taisaku/ja/measurement/index.html>)

T65Dで求められた使われたスペクトルは、実は実際の広島原爆でのスペクトルではなく、先に見た「ICHIBAN」プロジェクト(ブレン計画)で求められたものだった。ICHIBAN計画の担当はテネシー州のオークリッジ研究所だった。一方中性子爆弾研究はロス・アラモス研究所である。ロス・アラモス研究所の原爆スペクトルは地下核実験とコンピュータ・シュミレーションで解析した結果得られたものだった。 そもそも1965年に決定されたT65Dなるものは、絶対的な線量計測システムとされていた。 (なんでこんなものが絶対的とされたのか。“絶対権威”の閉じられた世界で、お互い振り出した手形を保証しあったのはいいが最終的に不渡りになった融通手形みたいなものだった) 再び中川の記述。

T65Dが誤っているとなれば、彼らの「権威の虚塔」の信用はがた落ちである。 もともとが軍事機密のベールに包まれているわけだから、ロス・アラモス研究所原爆線量評価自体も秘密だった。だから、知らん顔してT65Dの誤りを公表する必要もなかった。もともと誰にもわかりはしない。(しかしいつかはバレる) アメリカ原子力委員会は、しかし、このことをうまく利用しようと考えた。すなわち、正しいと信用していたT65Dには誤りがあるとわかった、それは、中性子爆弾を開発中に広島と長崎の原爆放射線スペクトルの算定に誤りがあるためだ、それはある科学者のリークによって判明の糸口が暴露された、というストーリーである。 | |||||||||||||||

| “ 彼ら”の唯一の砦は“権威の虚塔” | |||||||||||||||

彼らが究極的に守りたいのは、「権威」である。科学的根拠を持たない科学者にとって最初で最後の拠り所は「権威」でしかない。「権威」の前に盲目な大衆がひれ伏し、思うままに大衆を支配すると言う構図は、古代専制国家以来お馴染みの支配の構図である。 その生命線の権威が崩れるのが彼らにとって最悪のシナリオである。 たとえば、T65Dの広島・長崎原爆の放射線スペクトルと中性子爆弾開発中に判明したスペクトルが10倍近く異なっていることを黙っていたとしよう。中性子爆弾を開発しようとするのは何もアメリカばかりではない。ソ連が開発するとしよう。(実際すでに手掛けていた)ソ連が事実を発見するのは時間の問題だ。その時T65Dの誤りがソ連の手で暴かれることになる。いや何より、その結果がマンキューソ・スチュワートの「ハンフォード研究」の結果と照合されて、「低線量では放射線は人体への影響はない」とする彼らの「放射能安全神話」が根底から瓦解してはもとも子もない。 それよりも「T65D」の誤りを認めて、新たな線量計測体系を構築する方が得策だ、それも科学者同士の自由な議論によって誤りが判明した、とするストーリーがもっとも良い、と彼らは判断した。 再び中川の引用。

オークシャーは失脚せずにディレクターに昇進したところを見ると彼がT65Dの正しさを頑強に主張したというのもまた芝居だったかもしれない。

| |||||||||||||||

| マンキューソ問題の大きな波紋 | |||||||||||||||

NCRPはアメリカ放射線防護審議会のことである。1946年のNCRPは、1964年アメリカ議会が正式に認めた行政機関となった。この時“委員会”を“審議会”に変更した。略称はNCRPで同じである。中身も変更はない。このNCRPの国際版がICRPである。

基本的にはICRP、NCRP、BEIR、原発の普及を国際的に推進するエンジンIAEAは、放射線の人体に対する影響に関する見解に限り同じ穴の狢である。 しかしそれは彼らの公表する見解に対して何も知らなくてもいい、ということを意味しない。事実は逆で彼らの見解をしっかり読んで理解し、キチンとそれに科学的批判ができるレベルに達するべきである。「BEIR Ⅶ」については「市民科学研究室」が「一般向け概要」を翻訳しているのでそれでおおむね理解できる。 (<http://www.csij.org/01/archives/backnumber/radi-beir_public%20new.pdf>) 中川は次のように続けている。

しかし、77年から78年にかけてアメリカでは放射線の健康影響が大きな社会問題になった。マンキューソ問題だけでなく、事故が起こらなくても原発から放出される原発からの放射能に対する不安が大きくなっていった。

この公聴会の意義は、マンキューソ問題を通じて、「低線量被曝がいわれたように決して安全ではないこと」が確認され、また「放射能安全神話」を宣伝する科学者や行政の規制当局者が核産業の利益とつながっていることがある程度明らかにされたことだった。 例えば小委員会の委員長だったロジャーズは自ら、マンキューソをクビにした原子力委員会のマークス(前出)を証人に呼んで攻め続け、マークスが核エネルギー産業・軍事産業と極めて関係の深いバテル記念研究所(Battelle Memorial Institute)の利益を代表していることを明らかにした。(“Effects of Radiation on Human Health”P783) またこれ以降、NCRPや全米科学アカデミー、ICRPは公式に「被曝量には安全なしきい値がある」とは言えなくなった。そうではなく「放射線被曝には安全な線量はない」(どんな低線量でも電離放射線被曝は危険である)ことを認めなくてはならなくなった。 (日本のICRP系の科学者にはまだ、低線量被曝は「安全」であるかのように匂わせる、あるいはそう思いこませる発言を続けている「医科学者」がごろごろいる。これは犯罪である。その片棒をかついでいる大手マスコミも同罪だ) 中川は次のように書いている。

そしてそれからほぼ1年後の1979年3月にはスリーマイル島原発事故が発生するのである。 | |||||||||||||||

| ラドフォードの「BEIR Ⅲ」委員会報告 | |||||||||||||||

マンキューソ事件、スリーマイル島事故と立て続けに打撃を受けたアメリカの核推進勢力は、T65Dの見直しを慎重に進めなければならなかった。しかし、それに伴う「放射線リスクモデル」の根本的な変更は避けなければならなかった。根本的に変更し、リスク(放射線の危険性)への評価を変えてしまえば、核兵器開発や原発推進に大きな支障がでる。 アメリカで「放射線は危険」という見方が定着してしまえば、それは世界中に拡大する。これだけは避けなければならないことだった。そうしている間に、箝口令を敷いていた「T65D」問題が明るみにでる事件が起きた。

この報告は、スリーマイル島事故直後の1979年5月(事故は3月)の発表とあって、世間の関心も高かった。それだけにラドフォード報告は核推進派の激しい批判を浴びた。 ラドフォードは、2001年10月12日にイギリスの自宅で心臓麻痺で亡くなるのだが、その時ニューヨーク・タイムスが長文の訃報を書いている。その訃報から引用する。 (<http://www.nytimes.com/2001/10/22/world/ edward-radford-79-scholar-of-the-risks-from-radiation.html>)

これで見ると、ラドフォードは核推進派が絶対に避けたい「リスクモデルの変更」に手をつけたと見られる。それで全米科学アカデミーの総反撃にあった、と見ることができる。 それは、この記事である委員が「もし指針レベルが彼の望むレベルに下げられれば、核産業などは存在できなくなるだろう。」と述べた、というエピソードに象徴される。 | |||||||||||||||

| 新「しきい値論者」の弱み | |||||||||||||||

しかし中川によればそのラドフォードも白血病に関してだけは「しきい値」の存在を認めていたという。

上記二行の意味するところを理解するには少々ややこしい遠回りが必要だ。話は50年代後半に遡る。がん・白血病に放射線の「しきい値」、つまりこれ以下なら絶対がん・白血病にならないという境目の線量が存在するかどうか、という議論が行われた。今日から見ると全くバカバカしい議論であるが、当時は真剣に議論された。 核推進派の学者たちは、当然低線量被曝は人体に影響はないという立場だから「しきい値」は存在し、それ以下の被曝は安全だと主張したい。一方人体への放射線の影響を慎重に考える科学者は、どの線量にしろ「安全」だと証拠がないのだから、「しきい値」はない、とする。 よく考えれば、これは基本的には当時の議論というより、現在も続いている議論である。たとえば、放射線影響研究所のWebサイトを見ると、「福島原発関連」というコーナーが設けてあり「放影研における原爆被爆者の調査で明らかになったこと」という文書が掲載されている。それは次のようにいう。

100-200ミリシーベルト以下では「よくわかっていない」といっている。そしてもし「しきい値」ないと仮定すると、と述べ、「しきい値」があるかのようなことも匂わせている。放影研では1980年代までに解決した問題、すなわちラドフォードが言う、「被曝が小さいものとはいえ、あるいは最も線量レベルが低い時ですら、リスクは存在する」、「放射線被曝には安全量はない」という主張をまだ本当には認めていないのだ。 それよりなにより、放影研の上記主張には決定的な弱点がある、 「低線量被曝はわかっていないことが多い」と言っている点だ。通常あるリスクがあって、そのリスクが本当に人体に害があるかないかわからない場合は、「人体に害がある」とみなして、その使用や操業を禁止するのが、「安全防護」の基本原則である。そして「害がない」、「安全だ」と科学的に確認されてはじめて、そのリスク源(もうリスクではなくなっている)の使用や操業を許すという手続きが基本だし、これまでの公害・環境汚染問題から私たちが学んできたことだ。 この基本を放影研が守るなら、放影研は「低レベルの放射線被曝の人体に対する影響にはわからないことが多い。よって安全が確認されるまでは、放射線発生源となるすべての装置や設備の操業は止めるべきだし、放射線源を含む食品はただちに製造・販売をやめるべきだ。」となるはずだ。それが「安全防護」の大原則だ。 ところが放射線防護の世界ではこの大原則が全く通用しない。曰く「よくわかっていないので、年間の公衆被曝線量は20ミリシーベルトとします」とか「よくわかっていないのでお米1kgあたり500ベクレルを上限とします」とか平然と言っている。 よくわからないのなら、安全だと確認できるまで「一切使用禁止」が世の中の原則だ。この放影研のものの言い方は、50年代の「しきい値」議論が形を変えたにすぎない。50年代の核推進派は「しきい値」はあると主張した。2010年代の核推進派は、「よくわかっていないので、20ミリシーベルト、あるいは500ベクレルまではOKとします」という。これは形を変えた「新しきい値論」である。なにがなんでも人工放射線源と社会を共存させようという基本姿勢にはなにも変化はない。 放影研の医科学者たちやその他のICRP派の医科学者の多くが「医師」の資格を持っていることを考えれば、彼らのいいかたは、医師でありながら多くの人々に被曝を強制するという意味で犯罪的であるとすらいえる。 | |||||||||||||||

| 核推進論者に利用された「長崎データ」 | |||||||||||||||

話を元に戻す。 50年代のしきい値論の焦点は「がん・白血病」だった。ICRPはすでに、動物実験の結果に基づいて、「遺伝的影響に関しては被曝のしきい値はない」ことを認めていたが(でもなおかつ現在でも放影研はヒトに遺伝的影響があることは科学的に確認されていない、と主張している。もう「放射能安全神話」の世界的元凶というほかはない)、がん・白血病にまで認めたわけではなかった。 「がん・白血病」にしきい値が存在する、と主張する学者はもちろん核推進派の科学者たちだった。「がん・白血病」にしきい値か存在すれば、そのしきい値以内なら「安全な被曝線量」ということになり、「被曝上限値」ではなく「被曝安全値」として、核兵器や原発の正当性を主張できることになる。 だからこうした核推進派の牙城はアメリカ原子力委員会を支える科学者たちだった。しかし、彼らにはそれを示す科学的根拠がなかった。それが決定的な弱点だった。それを補強するため、アメリカ原子力委員会を支える科学者たちは積極的に100レム以下ならがん・白血病は発生しないと主張した。 100レム、すなわち今の被曝線量に換算すると1シーベルトである。すなわち、がん・白血病にはしきい値が存在し、そのしきい値は1シーベルトであると主張したのである。 先に引用した放影研の「放影研における原爆被爆者の調査で明らかになったこと」という文書を思い出して欲しい。放影研は、極めて婉曲な言い方ではあるが、「100ミリ-200ミリ」がしきい値である(という仮説もある)と主張している。 1950年代終わりのアメリカ原子力委員会から見ると約1/10にダンピングわけだ。 (まるでバナナのたたき売りである) 50年代から60年代にかけて、「がんや白血病には、放射線しきい値がある」というアメリカ核推進派の主張(それはとりもなおさずアメリカ原子力委員会の主張であったが)、を代弁したのは、あのオースティン・ブルーズ(Austin M. Bruse)である。 「あのオースティン・ブルーズ」というやや思い入れがかった言い方をしたにはわけがある。 遅くとも1946年10月までには、放影研の前身であるABCC(原爆傷害調査委員会-Atomic Bomb Casualty Commission)は、アメリカにできていた。全米科学アカデミーの下部組織である全米研究審議会(National Research Council)のもとにできていた。オースティン・ブルーズはその創設期からの中心メンバーの一人であり、アメリカ原子力委員会の意向をもっとも体現する人物でもあった。 ABCCは47年1月には早くも「全体報告」(General Report <http://www7.nationalacademies.org/archives/ABCC_GeneralReport1947.html>)を起草しているが、その執筆者はポール・ヘンショー(Paul S. Henshaw)とブルーズである。もちろん2人ともマンハッタン計画の残党である。またこの2人は46年11月にはアメリカ軍合同調査団の一員として日本を訪れ、広島・長崎の原爆障害の実態を調査した、ばかりでなく、アメリカ原子力委員会の意向を受けてABCCの調査・研究方針の大綱を決定したと思われる。 中川は次のように書いている。

| |||||||||||||||

| 「白血病発症のしきい値は1シーベルト」? | |||||||||||||||

「長崎被爆者の白血病に関するABCCのデータ」とはいったい何のことか? これまで述べてきたように、ABCCの調査研究方針は、「原爆障害はガンマ線や中性子線による直接被曝によるものしかない」を大前提としている。ところがこの前提(仮説)に沿った事実がなかなか見当たらない。それはそうだろう。黒い雨や残留放射能で放射線障害が起こらないと考える方がどうかしている。そのため、原爆生存者調査(Life Span Study―LSS)ではさまざまなバイアスをかけて、この仮説に沿ったデータを作っていった。わかりやすく言えばそれがLSSの全体系だ。 ところが、長崎の被爆者の白血病データだけは、ABCCの研究方針に合致したデータが出た。つまり、一見「1シーベルトが白血病発症のしきい値」と見えたのである。 つまりこの時アメリカ原子力委員会はLSSの中で自分に都合のいい結果だけを取り出して「白血病・がんの放射線被曝にはしきい値」が存在する、と主張したのである。この時、「1シーベルトが白血病発症のしきい値」と見えた理由について、中川は単に「観察対象が少ないことに起因すると考えられる」と切って捨てている。(前出書、p98) なにより、この長崎白血病データは、後のT65D体系が出てきた時点で誤ったデータとして否定された。しかし、なおもその後、ICRPの学説を信奉する学者の中には、「白血病にだけはしきい値」が存在すると信ずるものが存在した。 ここで話は、ぐっと前にもどる。エドワード・ラドフォードが全米科学アカデミーの「電離放射線の生物学的影響」(BEIR)委員会の第三回報告で「放射線被曝はいかなる低線量であろうがリスクは存在する」「放射線被曝に安全な線量はない」と主張したが、白血病にだけはしきい値が存在する、と考えた、と中川が主張しているのはこういう意味である。 ラドフォードが実際にどう考えたのか、白血病だけは例外的にしきい値が存在すると考えたのかどうかは、私には判定する材料がない。 ただ2011年の今日、ICRPといえども「がんや白血病に関して放射線被曝にはしきい値はない、低線量被曝でもそのリスクは存在することは認めている。「放射線被曝に安全な線量はない」とするのは、ICRP派の学者を含めて全科学者の共通認識であろう。 にも関わらず、日本の強硬派(核推進強硬派)の学者の中には、一般向けの話の中で、あたかも「しきい値」が存在するかのようなことをいう「学者」がいる。 先に紹介した放影研のサイトで「もしがんのリスクは被曝線量に比例的で「しきい値」(それ以上の被曝で影響があり、それ以下で影響がない境目の被曝線量)がないと考えるならば」と「しきい値がある」という考え方もあることを匂わせたり、長崎大学の山下俊一のように、「100ミリシーベルト以下では健康に影響はない」と大ピらに「新しきい値論」を展開するものもいる。(<http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/hiroshima_nagasaki/fukushima/isaac_ecrr3.html>の「山下俊一批判」を参照の事) 世界のICRPの中でも、日本のICRP派の学者は、かつてのアメリカ原子力委員会同様、最強硬派(強力核推進派)なのだ。 | |||||||||||||||

| ラドフォードの暴露 | |||||||||||||||

話は長くなったが、エドワード・ラドフォードは、1979年「BEIR Ⅲ」の最終報告書を提出しようとして、全米科学アカデミー内の強硬派(核推進派)の巻き返しにあい、報告をひっくり返されてしまった。そこでラドフォードは暴露戦術に出る。すなわち中性子爆弾開発にともない、「T65D」の見直しが進められていることを一般に公にする。今まで一部科学者の間ではよく知られているが、箝口令が敷かれていたこの問題が一挙にあかるみに出ることになったのである。 この間さまざまな問題、主としてアメリカの核推進派内部での勢力争いや利害の対立があるのだが、「T65D」見直し作業が一般に公になったことをきっかけにして一挙に進展することになった。こうして1986年新たな広島・長崎原爆の被曝量線量推定体系DS86(Dosimetry System 86)が確定することになる。 中川は前出書で次のようにまとめている。

『放射線被害の実態をその通りにリスク評価に反映させる』ことは、核推進勢力には到底できないことであった。従って、『アメリカのヒバクの被害は、日本のヒバクシャの被害(すなわち広島・長崎の被曝被害)と比較とされ、つなぎ合わされる必然性があった』としても核推進勢力に与する医科学者たちには金輪際できないことだった。ICRP派の学者(核推進勢力の学者)は今に至るも、そのリスクモデルの基礎に「ハンフォード」を取り入れることはしないで、「ヒロシマ・ナガサキ」のみに置いている。 「必然性」を積極的に活用していったのは、マンキューソ、スチュアートなど「ヒトの健康と安全を最重要視する」反ICRP系の医科学者(最近ではECRR系の医科学者を含めて)たちであった。彼らはアメリカのヒバクシャの被害とヒロシマ・ナガサキのヒバクシャの被害を積極的につなぎ合わせ、その中から、低線量被曝の実態を浮かび上がらせようとしている。 そういう試みの中から、ヒロシマとナガサキのヒバクシャ・データ「LSS」のもつ非科学性・政治性を鋭く批判している。 | |||||||||||||||

| 中川保雄の最重要の指摘 | |||||||||||||||

上記文章に続けて中川はつぎのように言っている。

「フクシマ放射能危機」に直面する私たちにとって、中川の指摘の中でもこれほど重要な指摘もなかろう。 アメリカのヒバクシャの被害を軽視することは、とりもなおさず、ヒロシマ・ナガサキのヒバクシャの被害(被爆者ではない)の重要視・絶対化につながり、それはとりもなおさずそれを基礎に置くICRPのリスクモデルの絶対化につながる。ICRPリスクモデルの絶対化とはとりもなおさず、「フクシマ放射能」の「被曝受忍」とならざるをえないからだ。 ヒロシマ・ナガサキの被曝を絶対視してはならない。アメリカのヒバクシャ、チェルノブイリのヒバクシャ、世界のヒバクシャの被害と比較し、そしてそれらの被害をそれぞれ有機的につなぎ合わせて評価しなくてはならない。ヒロシマ・ナガサキを絶対視することは、ICRPのモデルの絶対視につながり、それは結局「フクシマ切り捨て」となる。 話は、核推進勢力=放射線被曝強要勢力が、なぜ1965年の広島・長崎原爆線量評価システム「T65D」の見直しをしなければならなかったかであった。そしてそれは「アメリカのヒバクシャの被害」が明るみに出され(マンキューソ・スチュアート研究)、広島・長崎原爆ヒバクシャの被害が過小評価されてきたことが明るみにでそうになったからであった。 前述の如く広島の地元紙中国新聞社が1995年に発刊した『核時代 昨日・今日・明日』という本の中で、インタビューの質問に答えてカール・モーガンが、「T65D」見直し作業の理由を、

というもっともらしい説明を、私が「大ウソ」というのは以上のような理由による。 まとめて言えば、「ICIBAN計画」という大げさなショーまで行って、確定した金科玉条の「T65D」という線量推定体系のフィクションは、マンキューソ・スチュワートの研究が現れて、簡単に瓦解した。その綻びを取り繕うために、「DS86」線量体系という新たなフィクションを作り上げたということだ。決して一研究者のミスが「T65D」の見直しをもたらしたのではない。 | |||||||||||||||

| カール・モーガンの本音 | |||||||||||||||

さて再びカール・モーガンへのインタビューを続けよう。

この質問のどこが単刀直入なのかは理解に苦しむところなのだが、ともかくもモーガンは次のように答えている。

まだどこか奥歯にものが挟まった言い方ではあるが、私はここではカール・モーガンの本音が語られている気がする。

モーガンは、歯切れの悪い部分もあり、自己弁護もあった。また「ウソ」といって悪ければあからさまなおとぼけもあった。しかし「現在のほとんどの保健物理学専門家は、人々を放射線から守るより、自分の給料を守ることに関心を注いでいる。原子力産業や核兵器工場の利益のために働いている。」と語るのは晩年の彼の本音と見ることができる。 フクシマ原発事故と放射能危機は、電力会社や核産業、その代弁者である日本政府とその官僚組織とともに、「人々を放射線から守るより、自分の利益を守ること」に汲々とする多くの産業家、政治家、官僚、医科学者や物理学者などの学者が引き起こしたのだ、といっても決して言いすぎにはならない。 それは「人災」を通り越して、マフィアに劣らぬ組織犯罪だったのだ・・・。 | |||||||||||||||

0 件のコメント:

コメントを投稿