放射能の暫定規制値または暫定基準値という名の妖怪が日本を徘徊しています(^_^)。

これは飲料水や食品中の放射性同位元素濃度を規制した値、

より正確には、これ以上なら例えば出荷制限などの介入措置が正当化できる値です。

しかし、どのようにして生まれたのか、どのような意味を持つのか、

どうにも捉えにくいところが妖怪の妖怪たるゆえんです。

私なりにその正体に迫ってみました。

この暫定規制値は食品安全委員会で作成され、

3月17日に厚生労働省から各自治体に通知されたRef-1ものです。

以降の経緯が日経BPの記事(2011/03/23)の

「3月17~22日の政策・法規制の主な動き」

の表で時系列的に記されていて、1次ソースにもリンクしています。

なにしろスピード策定を要請されて*1結局のところは1998/03/06に

原子力安全委員会・原子力発電所等周辺防災対策専門部会・環境ワーキンググループで

提案された数値をそのまま採用したようです。

この資料はインターネットでは

第373回・食品安全委員会の資料6として見ることができますRef-2。

また、ヨウ素についての暫定規制値の計算を解説している

この原子力安全委員会の資料(学術誌記事)を参考文献として挙げています。

古いためかネット上での公開はされていません。

原子力資料情報室というところで結論のみが紹介されていますRef-3。

さて上記資料で数値を含めて規制値(原文では指標値)の決定は

以下の部分に載っています。

1) p19(21/42) 表14.飲食物摂取制限指標案

最終結果の表。3月17日通知の値と一致している。

2) p05(7/42) 表1.単位経口摂取量当たりの線量(mSv/Bq)

1Bq(ベクレル)を経口摂取してから50年間の総被曝量Ref-4。

ヨウ素については甲状腺等価線量、他の核種は実効線量。

3) p06(8/42) 表2.放射性ヨウ素の経口摂取に関連した飲食物の分類、および

表3.飲食物の摂取量(年齢送別1日当たり摂取量[kgまたはリットル])

食品群ごとの指標値を求めるのに必要なデータ

4) p25(27/42) 付録3.1 年齢送別1日当たりの飲食物摂取量(kg or L)

上記の表3と同じ。

5) p8-11(10-13/42) 4.誘導介入濃度の計算

計算式と結果

上記のように様々なパラメーターを使っていますし、

5の計算式でわかるように、

「時間とともに放射能が次第に減少することを考慮した式」

(チームNakagawaの2011/03/29の記事の表現)を用いていて、

単純な掛け算だけで求めているのではありません。

生兵法で挑むと怪我をしそうです。

以上、1次ソース発見の報告でした。

では、次回から私なりの理解を述べていきます。

Ref-1) a) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001558e.html

平成23年3月17日 医薬食品局食品安全部

放射能汚染された食品の取り扱いについて(福島原子力発電所事故関連)

b) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001558e-img/2r9852000001559v.pdf

別紙(PDF:133KB)、規制値が記載されている

Ref-2) http://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20110325sfc

第373回 食品安全委員会 開催日:2011(平成23)年3月25日

資料6:飲食物摂取制限に関する指標について

[kai20110325sfc_160.pdf (2,385KB)] (1998/03/06)

紙文書コピーなのでワード検索では見つからない!(^_^)

Ref-3) a) http://www.cnic.jp/modules/news/article.php?storyid=1037

b) http://cnic.jp/files/earthquake20110311/nnkn2010_p220.pdf

原子力資料情報室

Ref-4) a) http://www.remnet.jp/lecture/words2003/05002.html

内部被ばく(internal exposure)

「管理上は摂取後50年間の預託線量で評価を行う」

b) http://search.kankyo-hoshano.go.jp/food2/Yougo/yotaku_jikkou_syousai.html

預託実効線量とは? [財団法人日本分析センター・環境放射能と放射線]

「τの値は、職業被ばく及び公衆の成人に対しては50年、

子供や乳幼児に対しては摂取から70歳までの期間をとります」

C) http://search.kankyo-hoshano.go.jp/food2/Help/yotaku_guide_keisan.html

1.預託実効線量の計算式

2.預託実効線量計算の前提条件

*1) 日経新聞2011/03/23(水)朝刊

「食品安全委、放射能規制値を策定へ 不安断つ狙い」

通常、食品のリスク評価は数カ月から1年程度かける。

21日の臨時委員会で内閣府の末松義規副大臣は

「1週間程度で一定の結論が出るよう期待している」

とスピード策定を要請。

食品安全委の小泉直子委員長は

「本来は10人以上の専門家から聴取し、数百の文献を検討しており、前例のない対応」

と戸惑う。

ウェブ上の記事は消えているがキャッシュはいつまで残るだろうか?

前回紹介したとおり、

3月17日に通知された暫定基準値の計算は

1998/03/06(平成10年)作成のRef-3のp8-11(10-13/42)によるものです。

同じ計算方法は

これらの基準値(基準濃度)は、

その濃度の放射性同位元素を含む食品を摂取しても*11年間の内部被曝量が

基準値を越えないように定められていて、

その基準値とはヨウ素の同位体では甲状腺等価線量で50mSv/年、

他の元素では実効線量で5mSv/年です。

で、計算過程は相当安全サイドに(基準濃度が小さくなる方向に)なるようになっている。

とまあ専門家の計算を信頼しておくなら以上でいいのですが、

「自分で検証しないと納得できない。検証してみたい。」

という科学精神旺盛な腕に覚えの人達(不肖、私もその1人)が

挑戦して成果をウェブで発表しているわけです。

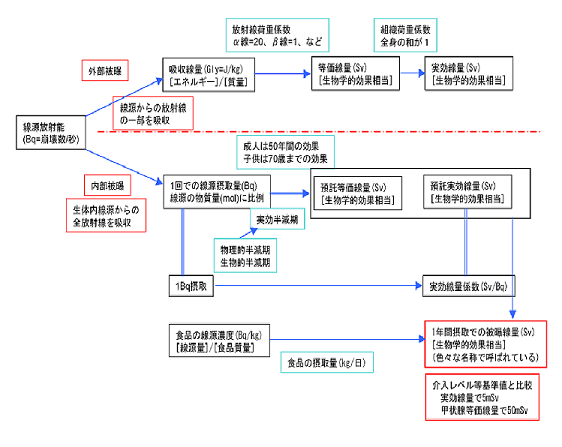

基本的考え方は、

放射性同位元素濃度xの食品の摂取による1年間の内部被曝量yを求めて、

yが年間基準値以下となるようなxを濃度基準値と定めることになります。

そこでxからyを求める関係を図で示してみました。

すぐには詳細な説明はしませんが、

各量を指す用語のほとんどはRef-1,2で参照できます。

単位次元も示すようにしたのですが、

等価線量などは

生物学的効果(発癌と遺伝的障害)に比例するように決めた量であっても、

生物学的効果そのものではないので

[生物学的効果相当]などという造語で対応するはめになりました。

また、3ないし5の食品群に基準値を振り分けるという部分は図にはまだ入れてありません。

最終的に求めたい

1年間の内部被曝量はRef-5,6では預託実効線量と呼ばれていますが、

預託等価線量というのは正式には図にも示したように、

ある量の放射性同位元素(線源)を1回摂取した場合に50年間で受ける内部被曝量ですRef-1,2。

1年間で全放射能(無限時間で受けるはずの放射能)の7/8以上は被曝しますし、

I-131のように7日程度であれば3ヶ月も経てばほぼ全放射能を被曝することになります。

図2に計算式を示しましたが、

諸係数と

減衰項

がわかりにくい部分です。

諸係数はRef-3~6で少しずつ違うものが示されていますが、

安全サイドでだいたい1とすることが多いようです。

さて減衰項はどういう意味を持つのでしょうか?

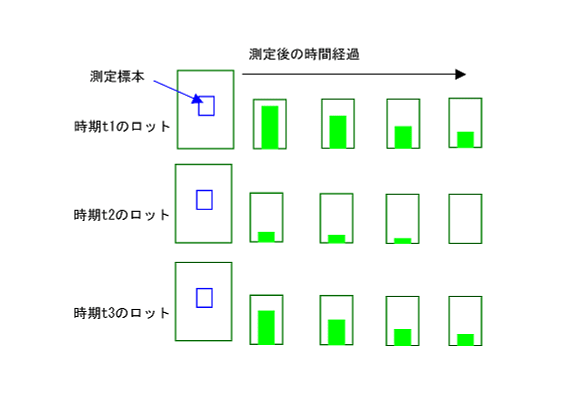

出荷しようとする製品のロットから放射性物質が検出されたとすると、

そのロット(厳密には検査された標本が代表する母集団)中の放射性物質は

物理的半減期に従い減少しますから、

市場に流通して人の口に入る時には、それまでの時間の指数関数に従い少なくなっています。

そこでこの同じロットを同じ人間が毎日同量ずつ1年間食べ続けた場合

の被曝量として計算されているのです。

むろんこの効果が大きく効くのはI-131などの短い半減期の放射性物質であり、

Cs-137などの年単位の半減期の放射性物質では

減衰項は単に1としても誤差は大きくありません。

しかも1とすれば結果は安全サイドへ動きます。

しかしI-131で減衰項を1としたら、さすがに過大評価になってしまうでしょう。

ただ減衰項を入れると結果が危険サイドへ動くので気になるところではあります。

巧妙なごまかしじゃないかとか(~_~)。

漏れ続けている場合には適用できないのではないか?」という考えも浮かびます。

しかし、図3の時期のずれたロットで示したように、

漏れ続けている場合でも

次のロットの放射性物質濃度は測定しなければわかりません。

既に測定したロットと同じ濃度が1年間続くという保証はありません。

減るかも知れないし、増えるかも知れません。

とすれば、次のロットについては

その測定値に基づいて規制するか否かを別途考えるのが筋ではないでしょうか?

だからこそモニタリングを続ける必要があるわけです。

また1つのロットを1年間も摂取し続けるというのも現実から離れているようには思えます。

賞味期限もありますし、通常はもっと短期間に消費されてしまうでしょう。

単純には、同一ロット1年間摂取の仮定は結果を安全サイドへ動かしますが、次のロットの濃度は不明ということを考慮すれば、安全サイド過ぎるということもないのかも知れません。

また、

一定量ないし一定量以下の放射性物質が漏れ続けていると確実に想定できる場合は

単純に減衰項を1とできるでしょう。

例えばRef-5,6では減衰項を1としていますが、

p17(20/47)記載の通り、

原子力施設から平時に漏れるわずかな放射性物質の監視を想定した式だからなのでしょう。

とはいえ食品安全委員会の中で、

この問題において減衰項なしの式をスライドに示すのは

誤解を招きかねなかったのではないかと危惧はします。

減衰項の存在は

食品安全委員会トップページに掲載の

という随時更新されている報告でも17報から示され始めていたらしい*2です。

とはいえ

「食品の放射能濃度が半減期に従って減っていくことを前提に」

だけでは具体的な計算式も意味もわからないのではないでしょうか。

産業技術総合研究所・安全科学研究部門という安全科学の研究者である岸本充生でさえ、

「「時間とともに放射能が次第に減少することを考慮した式を用い」という部分がはっきり書かれていなかったため、

計算を再現できなかったのだけど、

ケミストの日常ブログでの明快な説明に出会って謎が解けた。

と同時に、ぼく自身はもちろん、専門家の説明のほとんどが間違っていることも分かった。」

と述べているほどです。

リンクがブログトップなので岸本氏がどの記事を指したつもりだったのか不明ですが、

ヨウ素131の問題の重さ(04/01)を指していたと私は推定しています。

また私が以前から参考にさせていただいている

ぷろどおむ えあらいんでも

「完全に私の理解が間違っておりました」(04/21)*3ということになったほどです。

「マニュアル(PDF:398KB)」として初めて示され、

このお二人のブログ記事は分析操作の話が主で、減衰項には触れていませんでした。

少しごたごた書きましたが、

私が読んだ限りでは

での計算がRef-3,4での計算を最も良く再現していたようです。

それは測定した放射性物質に伴っていると想定される

他の種類の放射性物質もきちんと考慮したからなのです。

なお放射性物質量は時間と共に物理的半減期に従い変化するので、

正確にはどの時点での数値なのかを指定する必要があります。

特に半減期の短いものでは試料採取してから測定するまでの間にも減衰するので、

それを

「試料採取または購入時への放射能減衰補正項」

として、試料採取時点の濃度として報告するということが

Ref-4のp11(12/40)に書いてあります。

*1) いくつもの意味に取れる表現であることに注意(^_^)

*2) バックナンバーが公開されていないようなので確認できないが、

によれば

「第16報(3月30日)までは示されていなかったが、

第18報(4月3日)では、Q&Aの問2への答えとして明記された。」とのこと。

私自身は第17報(4月1日)をダウンロードしていて

問4への答えに明記されているのを確認している。

こういう公文書はバックナンバーにもリンクできるように公開してほしいものだ。

*3 このように大きな声(活字)で自分の間違いを認める人は信頼できる。

プロの報道機関も見習ってほしいものだ。

Ref-1) 柴田徳思編『放射線概論 第7版』通商産業研究社(2011/01)

ISBN:978-4-86045-057-1

Ref-2) http://www.remnet.jp/lecture/words2003/index.html

緊急被ばく医療のための用語集

Ref-3) 『飲食物摂取制限に関する指標について』

原子力発電所等周辺防災対策専門部会環境ワーキンググループ(1998/03/06)

----以下をクリック---

資料6:飲食物摂取制限に関する指標について

[kai20110325sfc_160.pdf (2,385KB)] (1998/03/06)

(c) 厚生労働科学研究班

----以下をクリック---

飲食物摂取制限に関する指標について(平成10年3月6日)(pdf file, 1.4MB)

Ref-4) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001558e-img/2r98520000015cfn.pdf

緊急時における食品の放射能測定マニュアル

厚生労働省によって作成され、平成14年3月に全国の自治体に送付されたもの

Ref-5) 滝澤行雄(秋田大学名誉教授)「食品を通じた放射線の健康影響」

a) http://www.nfri.affrc.go.jp/topics/pdf/sympo2.pdf

食品総合研究所による

のサイトからリンク。緊急シンポジウムの資料。

----以下をクリック---

資料13:放射性物質と食品の安全について [kai20110323sfc_230.pdf]

Ref-7) 「環境放射線モニタリングに関する指針」

原子力安全委員会(H00/03作成,H12/08一部改訂,H13/03一部改訂)

http://www.nsc.go.jp/housya/housya198903.pdf

私が読んだ限りでは

での計算がRef-3,4での計算を最も良く再現していたと書きましたが、

それは測定した放射性物質に伴っていると想定される他の種類の放射性物質も

きちんと考慮したからなのです。これはRef-3に述べられています。

飲食物等の放射性物質の分析には核種ごとに異なる前処理と放射線測定が必要で、

それを全ての核種で行うのは手間が掛かりすぎますから、

核種をグループ分けして各グループで指標核種または代表核種というものを選んで

これを測定し、他の核種は指標核種に対して一定比率で存在すると想定して濃度を求めています。

例えば

ヨウ素群(Te-132,I-131,I-132,I-133,I-134,I-135)では

I-131を指標核種としてその濃度を測定し、

他の核種についてもI-131に対して一定比率で存在すると想定して濃度を計算し、

各核種による年間内部被曝量を合計したものをヨウ素群による年間内部被曝量とします。

そしてこのヨウ素群による年間内部被曝量と年間基準値とを比較するわけです。

ここでの一定比率はRef-3では

「代表核種にまたは核種群に対する初期存在比率」とされている係数です。

ところで、この初期存在比率はRef3のp22(24/42)"付録1"に

有効数字2桁の数表として書かれていますが、

岡敏弘教授の挙げているのは4桁の数値です。

これは"付録1"の数表から割算で求めたわけです。

4桁にしたといっても計算途中ですから構いません。

最終結果が2桁であることを意識していれば良いのですから。

もっとも被曝量推定の数値の誤差範囲が単純に有効数字で語れるレベルだとは思えませんが。

ちょっと蛇足でした(^_^)。

諸係数のうちで上記の指標核種に対する初期存在比率は

Ref-1のみに明確な記載がありますが、他の諸係数には次のものがあります。

市場希釈係数(Ref-4,p29(30/40))または市場希釈補正(Ref-7,p41(42/47)) ;

評価対象者の当該食品摂取量に対する、汚染された食品の摂取割合。不明な場合は1とする。

調理加工による除染係数(Ref-4,p29(30/40))

または調理等による減少補正(Ref-7,p41(42/47)) ;

調理加工により除去される効果を示す。全く除去されない場合が1、

完全に除去される場合が0。不明な場合は1とする。

年平均濃度とピーク濃度(最高濃度)との比(Ref-3,p29(32/42))*1 ;

被曝線量算定のためには

「原則として測定値のうちの最大値を用いる」(Ref-4,p28(29/40))のだが、

汚染の地域的ばらつきや他の食品も摂取する効果などのため

年平均濃度は最高濃度より少ないと考えられる。セシウム群について、

欧州共同体では1/10を採用していたが、Ref-3では1/2を採用している。ヨウ素群では1を採用。

最後の係数はRef-3でしか使われていませんが、

Ref-4,7の市場希釈と重なる概念だと思われます。

前回記事で「1つのロットを1年間も摂取し続けるというのも現実から離れている」

のではないかと書きましたが、

その効果もひっくるめて年平均濃度とピーク濃度(最高濃度)との比

に繰り込んでいることになるようです。

さて、私は諸係数や減衰項よりも、

ヨウ素の場合に甲状腺等価線量で被曝を考えるというのが

わかりにくいかも知れないと考えます。その話は次回に。

------------

*1) 実はこの資料、p29とp30の順が逆!

前回記事の続きです。以下、参考文献は

04/29記事[暫定規制値の正体(2) 減衰項の謎]のものを参照して下さい。

ヨウ素は甲状腺に集まりやすく放射性ヨウ素の効果は甲状腺癌が大きいため、

甲状腺等価線量を使うと言われています。

まず物理的実体として測定にかかるものは

吸収線量というGly(グレイ)という単位で表される量です。

これは単位質量の物質が放射線から吸収したエネルギーであり、

1Gly=1J/kg です。

吸収線量は放射線の強度に比例しますが、

比例係数は放射線および物質の種類によります。

生物体での比例係数ははほぼ水と同じと見なせます。

放射線が生体に与える効果は同じ吸収線量でも放射線の種類や生物の種類により違いますし、

同じ生物でも組織によって効果が違います。

そこでまず

放射線の種類による違いだけを補正した量が等価線量で、

放射線加重係数の値は

γ線とβ線では1、

α線では20など、

ICRP勧告値の表が発表されていて公開されています。

ただしICRPの2007年勧告でいくつか表に変更がありましたが、

公開されているものにはそれ以前の表もあります。

次に臓器や組織による感受性の違いを補正するための

各組織の受けた生物学的効果に比例する量を合計したものとして定義されます。

E = Σ(wTHT)

E; 実効線量(Effective dose)

wT; 組織Tの組織加重係数

HT; 組織Tが被曝した等価線量

例えば他の部分は鉛で覆って喉にだけ照射した、

というケースでは甲状腺のHTだけを考慮するといった計算ができるのです。

例えばT="甲状腺"の場合のHTを甲状腺等価線量と呼びます。

ここまではRef-1等の標準的教科書にも載っている基礎的な話です。

では組織加重係数は実験的にはどのように求められるでしょうか。

γ線や中性子線などの透過力の強い放射線を*2全身に均等に受けた個体集団を追跡すると、

体のどこかに癌が発生したり、

子孫に遺伝的影響がでたりする割合を計測できます。

この時、

組織Tでの発癌効果の全身の効果に対する比率が組織加重係数になります。

なお組織Tが生殖線のときは、

被曝個体の生殖線での発癌と子孫への遺伝的影響をひっくるめて、

組織の発癌効果に含めます。

理屈から言えば、

組織Tだけに選択的に照射したときの発癌効果を調べれば

組織T固有の[生物学的効果/線量]が測定できますが、

全身被曝に比べると遙かに実験や疫学調査が困難になります。

特にヒトそのものの疫学研究では

ヒロシマ・ナガサキでの全身被曝による効果の研究くらいしか例がありません。

このように組織加重係数は全身での和が1となるように定義されています。

問題の甲状腺ではICRP-2007で0.04とされ、それ以前は0.05とされていました。

さて内部被曝の場合ですが、

以下は私なりの論理的推定によるものですので勘違い等あれば御指摘下さい。

摂取した放射性物質が体全体に均等に分布する場合は、

全身均等の外部被曝と同じことですから、

組織Tの発癌率と全身の発癌率との比は外部被曝の場合と同じになるでしょう。

しかし

組織Tに放射性物質が選択的に取り込まれるとすれば、

組織Tの被曝量はそれよりも多くなり、その分だけ他の組織の被曝量は少なくなります。

極端な話、

放射性ヨウ素が全て甲状腺に集まるとすれば、

その重さは15~20g程度ですから体重60Kgとして、

均等分布の場合の約300倍の被曝になるでしょう。

というところまで考察して

Ref-4記載の経口摂取による換算係数(線量係数)の値(表1)を見てみます。

ここには

ヨウ素の甲状腺等価線量と実効線量が共に載っていますが、

その比はI-131で20、I-133で19となり年齢層による違いはありません。

組織加重係数の逆数となっているのは偶然とは思えません。

とすると、

「均等分布(均等被曝)の場合の他の組織の生物学的効果が全て甲状腺に集まる結果、

甲状腺等価線量は実効線量に組織加重係数の逆数を掛けた数値になる」

という論理なのでしょうか?

うーむ、何かが、たぶん私の理解のどこかが間違っている気がします。

ここは原典を読むまで留保としましょう。

| 年齢層 | 乳児 | 幼児 | 少年 | 青年 | 成年 |

| 甲状腺等価線量 | |||||

| I-131 | 2.8E-03 | 1.5E-03 | 7.6E-04 | 5.0E-04 | 3.2E-04 |

| I-133 | 7.3E-04 | 3.3E-04 | 1.4E-04 | 9.3E-05 | 5.9E-05 |

| 実効線量 | |||||

| I-131 | 1.4E-04 | 7.5E-05 | 3.8E-05 | 2.5E-05 | 1.6E-05 |

| I-133 | 3.8E-05 | 1.7E-05 | 7.2E-06 | 4.9E-06 | 3.1E-06 |

| Cs-134 | 2.6E-05 | 1.3E-05 | 1.4E-05 | 1.9E-05 | 1.9E-05 |

| Cs-137 | 2.1E-05 | 9.7E-06 | 1.0E-05 | 1.3E-05 | 1.3E-05 |

ということで、

甲状腺等価線量は実効線量に組織加重係数の逆数を掛けた数値、

つまり20倍になる、ということを一応認めるとします。

ICRP勧告の介入レベル基準値は全身の実効線量で5mSv/年、

臓器ごとの等価線量で50mSv/年であり後者は前者の10倍です。

すると、甲状腺等価線量を使って内部被曝量を推定し、

それを臓器ごとの等価線量基準値で規制した場合は、

どちらも実効線量を使った場合に比べて2倍厳しい規制になる、という結論になります。

逆に言えば

ヨウ素に関して実効線量で考えてしまうと、

2倍緩い規制値にしてしまうので気を付けないといけない、ということになります。

そもそも内部被曝の場合には、

すなわち線量係数を求める必要がありますが、

Ref-3,4,7では数値があるだけです。

出典はいずれもICRP-56,67,69,72ですがちょっと私にはアクセスしにくい文書です。

以下の記事によれば、体内動態シミュレーションなど使っていたみたいです。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/housha/002/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2011/02/07/1300743_4_2.pdf

『資料第37-4号:ICRP 2007年基本勧告に基づく線量評価用換算係数について』

(2000/12/07)日本原子力開発機構

(4/24) 動態モデルから残留率・排出率

http://nsed.jaea.go.jp/ers/radiation/rpro/ICRP.htm

ICRP最新モデルに基づく内部被ばく線量評価

http://www.remnet.jp/lecture/b05_01/2_2_5.html

緊急被ばく医療医療研修のホームページから

TOP > 資料・ビデオ > 緊急被ばく医療ポケットブック >

第2章 被ばく医療の基本的手技 > ≪内部汚染で問題となる核種とその特徴≫

うーん、生物学的半減期を求めるには複雑なシミュレーションも有効でしょうが、

ひとたび生物学的半減期が確定すれば、

均等分布の場合は有効半減期と[摂取量/体重]で単純に計算していいように思うのですが、

この考えには盲点があるのでしょうか?

生物学的半減期自体は実測できるはずですし。

もちろん動物実験でしか詳しくはできないでしょうけど。

ヒトだと安定同位体をプローブにするしかありませんし。

*1 ICRP2007年勧告(Publ.103)の翻訳から加重係数となりましたが、

まだ従来の荷重係数という表記が大多数です。

なのでgoogle先生も「加重はもしかして荷重の間違いでねえの?」

と尋ねてきます(^_^)。加重係数となった理由は、

それが"weighting factor"の素直な訳だからです。

・『放射線概論 第7版』(Ref-1) p450

同勧告の訳文では、従前“荷重係数”としていた表記を、

本来の意味に照らして“加重係数”とあらためている。 (太字も原文通り)

前は荷重と表記されていたがloadではなくweightingなので

ICRP 103の翻訳版から加重になった。

*2) α線やβ線のような透過力の低い放射線は

皮膚から内部にはほとんど入らないので内臓への外部被曝は無視できます

内部被曝線量係数は、

ICRP Publ.30,56,67,69,71,72に述べられた

内部被曝線量評価モデルを使って計算されているようです。

その実際を知る日本語の資料として、

H17(2005)/10/01に日本原子力研究開発機構となった

日本原子力研究所が2005/09に出した、

『原子炉事故時放射線影響解析で用いるための内部被曝線量係数』という報告書があります。

これは「様々な任意の預託期間における線量係数」を計算する必要性から

「ICRPのモデルに基づく内部被曝線量係数を

算出する内部被曝線量係数計算システムDSYS(Dose SYStem)を新たに開発」

した報告書なので、計算の考え方はICRPのモデルに従っているものです。

末尾に目次等の概要を記しましたが、

552page(558枚)と長いのは核種ごとの計算結果データがあるからで、

考え方は1,2章の42pageでほぼ尽くされています。

またp38-42の図でモデルの概要がわかるでしょう。

この内部被曝線量係数計算は次のような考え方で行われます。

人体をコンパートメントと呼ばれる各部に分類し、

摂取された放射性物質の各コンパートメントでの含有量の推移を求めることで、

摂取してから所定期間中の被爆量を求めます。

コンパートメントは

具体的には例えば

胃腸・血液・気道・肺・骨などで物質によっても分け方が違います。

例えばヨウ素やテルルでは甲状腺だけをひとつのコンパートメントとして扱いますが、

他の元素ではそうはしません。

摂取された物質は各コンパートメントを移動しながら体外に排出されたり、

いずれかのコンパートメントに沈着したりします。

各コンパートメントでは外界との出入り及び他のコンパートメントとの出入り、

及び物理的半減期により、摂取してからの放射性物質量の時間変化が決まります。

各時点において各コンパートメントは含まれている放射性物質量に応じて放射線源となり、

その放射線量が自身や他のコンパートメントへの照射量を決めます。

こうして全てのコンパートメントから照射される放射線の総量を総計して

各コンパートメントの受ける放射線の総量が決まり、

この総量をコンパートメントの質量で割れば、

Gly(J/kg)単位の吸収線量は放射線加重係数をかけて

この各時点における各コンパートメントが被曝した等価線量を

所定の期間だけ積分したものが各臓器ごとの預託等価線量であり、

ヨウ素における甲状腺預託等価線量などがその例です。

そして摂取された放射性物質の単位当たり(1Bq当たり)の預託等価線量を

等価線量係数と呼びます。

この各コンパートメントの預託線量に

組織加重係数(0~1の値)をかけると、

このコンパートメント(組織)での将来の発癌率に比例する量である

全コンパートメントの加重された等価線量の和になり、

2011/05/15の記事でも述べた以下の式で決まります。

E = Σ(wTHT)

E; 実効線量(Effective dose)

wT; 組織Tの組織加重係数

HT; 組織Tが被曝した等価線量

ここでひとつのコンパートメントT1以外の被爆量がゼロだったとすると、

E = wT1HT1

となり、

全身の被曝する実効線量は組織T1だけの被曝等価線量に

その組織加重係数をかけたものだけになります。

I-131の甲状腺線量係数は実効線量係数の1/20であり、

甲状腺組織加重係数を掛けた値でしたが、

これは甲状腺以外のコンパートメントにおける被爆量が無視できる値であったことを意味します。

一方I-133では1/19でわずかに違いがありましたが、

これは甲状腺以外のコンパートメントの被爆量も無視できない量だったということです。

想像するに、

半減期が短い(I-131の8.0日に対して20.8時間)ために、

摂取されてから甲状腺に入るまでの経路での被爆量の比率が

無視できなかったのではないでしょうか。

それは「均等分布」などという仮定がそもそも成立していないということでした。

ICRPの内部被曝モデルでは最初からコンパートメントごとに被爆量を求めていたのでした。

さて上記に出てくる組織加重係数がどのように定められたのかは、

この報告書には出てきません。

それは ICRP Publ.60(国際放射線防護委員会の1990年勧告)で記載されていて、

この資料は日本アイソトープ協会から入手できます。

その詳細はまた次回にします。

加重された等価線量という言葉は

ICRP Publ.60(国際放射線防護委員会の1990年勧告)で使用されている。

----------

目次

1.はじめに....................... 1

2.内部被曝線量評価モデル........、 4

3.計算コード...................... 43

4.線量係数データベース............ 53

5.おわりに........................ 57

謝辞。............................ 57

参考文献..........,............... 58

付録1代謝・体内動態モデルのデータ 61

付録2内部被曝線量係数データ・・・ 209

付録3内部被曝線量係数データの検証 379

主な図

図 計算モジュール全体図 p1(7/558)

p38(44/558))~p42(48/558)

図2-1, 代謝過程

図2-2, 呼吸気道におけるコントメントと移行経路

図2-3, 呼吸における核種の各領域における沈着過程

図2-4, 呼吸気道におけるクリアランス過程

図2-5, 胃腸管モデル

p49(55/558)~p52(58/558)

図3-1, 内部被曝線量計算システムの処理流れ p49(55/)

図3-2, 線量行列の例(Cs-137の経口摂取)

図3-3, Cs-137の吸入摂取(タイプF)の線量係数に対する計算値とICRPの比較

図3-4, Pu-238の吸入摂取(タイプF)の線量係数に対する計算値とICRPの比較

ヨウ素(I)とセシウム(Cs)のデータ

付録1_図47 ヨウ素(I)の体内動態図とデータ p126(133/)

付録1_図48 セシウム(Cs)の体内動態図とデータ p127(134/)

付録2_表83 10歳に対するI-131の吸入及び経口摂取の線量係数 p299(305/)

付録2_表137 成人に対するI-131の吸入及び経口摂取の線量係数 p353(359/)

付録2_表36 1歳に対するCs-137の吸入及び経口摂取の線量係数 p252(258/)

付録2_表90 10歳に対するCs-137の吸入及び経口摂取の線量係数 p306(312/)

付録2_表144 成人に対するCs-137の吸入及び経口摂取の線量係数 p360(366/)

付録3_表83 10歳に対するI-131の吸入及び経口摂取の線量係数とICRPの比較 p470(476/)

付録3_表137 成人に対するI-131の吸入及び経口摂取の線量係数とICRPの比較 p524(530/)

付録3_表36 1歳に対するCs-137の吸入及び経口摂取の線量係数とICRPの比較 p423(429/)

付録3_表90 10歳に対するCs-137の吸入及び経口摂取の線量係数とICRPの比較 p477(483/)

付録3_表144 成人に対するCs-137の吸入及び経口摂取の線量係数とICRPの比較 p531(537/)

放射線防護に用いられる諸量についての詳しい解説も載っていて、

組織加重係数をどのように決定したかも書いてあります。

これらの具体的決定過程は

「付属書B 電離放射線の生物影響」

に載っています。目次を本記事の末尾に示しましたので御参照下さい。

さて組織荷重係数の話です。

組織荷重係数としては表の第1列の値が推奨されていますが、

| 組織・臓器 | 推奨値 | 表B-20 |

|---|---|---|

| 生殖腺 | 0.20 | 0.183 |

| 卵巣 | 0.020 | |

| 骨髄 | 0.12 | 0.143 |

| 結腸 | 0.12 | 0.141 |

| 肺 | 0.12 | 0.111 |

| 胃 | 0.12 | 0.139 |

| 膀胱 | 0.05 | 0.040 |

| 乳房 | 0.05 | 0.050 |

| 肝臓 | 0.05 | 0.022 |

| 食道 | 0.05 | 0.034 |

| 甲状腺 | 0.05 | 0.021 |

| 残りの組織・臓器 | 0.05 | 0.081 |

| 皮膚 | 0.01 | 0.006 |

| 骨表面 | 0.01 | 0.009 |

組織荷重係数としては表の第1列の値が推奨されていますが、

これは第2列に記した値を使いやすいように丸めたものです。

第2列の値はPubl.60の付属書Bの表B-20に記載のもので、

放射線による個体への全損害に対する各臓器の寄与を、

全臓器の和を1として表した値です。

では各臓器の寄与とは何かと言えば、次の式で定義されるものです。

l(エルの上線付き)が少し見にくいようですが御容赦下さい。

損害寄与=F*l/l*(2-k) ---式1

F ;致死がんの確率と重度の遺伝的影響

l/l ;相対的寿命損失

l ;各臓器の致死がんの寿命損失

l ;各臓器の致死がんの寿命損失の全体平均

(2-k);非致死がんの相対寄与

k ;全がん中の致死がんの割合

Fは色々な実験や疫学調査から得られた測定値です。

損害寄与=F*l/l*(2-k) ---式1

F ;致死がんの確率と重度の遺伝的影響

l/l ;相対的寿命損失

l ;各臓器の致死がんの寿命損失

l ;各臓器の致死がんの寿命損失の全体平均

(2-k);非致死がんの相対寄与

k ;全がん中の致死がんの割合

Fは色々な実験や疫学調査から得られた測定値です。

致死がんは各臓器で死亡するまでの平均年数が異なりますので、

寿命損失という形での定量的損害評価をするために

l/lという係数を掛けます。

寿命損失とは文字通り、

各臓器の致死がんにかからなかった場合の平均余命と

かかった場合の平均余命の差です。

これは放射線以外の原因も含む全ての致死がんについての平均です。

ここまでは致死がんの寄与ですが、

ここまでは致死がんの寄与ですが、

非致死がんもなんらかの被害を与えると考えて

その相対寄与を(2-k)という形で与えています。

ここには多少恣意的とも言える考えが入っています。

すなわち、致死がん発生数をF、非致死がん発生数をNとして、損害を次式で仮定します。

損害=F+kN ---式2

全がん発生数をAとすれば以下の式が成り立ちます。

A=F+N

F=kA

ゆえに

N=A-F = F/k -F

損害=F+k(F/k -F)=F(2-k)

かくて(2-k)という係数が導かれます。

損害=F+kN ---式2

全がん発生数をAとすれば以下の式が成り立ちます。

A=F+N

F=kA

ゆえに

N=A-F = F/k -F

損害=F+k(F/k -F)=F(2-k)

かくて(2-k)という係数が導かれます。

なお、ここでのFは症例数としたので式1の確率(人口当たりの症例数)とは

一応は別の量ですが、

A,F,Nとも人口で割れば式1と同じ量になり、理論は同様なものとなります。

ごらんの通り式2で非致死がんによる損害をkNと仮定したのですが、

ごらんの通り式2で非致死がんによる損害をkNと仮定したのですが、

ここは

「治癒可能ながんの誘発による損害に重みをつけるどんな試みも、

その過程は主観的にならざるを得ないが、」(p158)ということで、

まあ妥当そうな仮定を置いたということになるのでしょう。

ICRP Publ.60(国際放射線防護委員会の1990年勧告)日本語版の目次

(括弧内は項目番号)

第1章 緒 言 --------------------- 1 (3)

第2章 放射線防護に用いられる諸量------------ 5 (17)

第3章 放射線防護の生物学的側面------------- 14 (42)

第4章 放射線防護の概念的な枠組み------------ 31 (99)

第5章 提案された行為と継続している行為に対する防護体系- 41 (133)

第6章 介入における防護体系--------------- 61 (210)

第7章 委員会勧告の履行----------------- 66 (226)

勧告の要約----------------------- 82

付属書A 放射線防護に用いられる諸量----------- 95

付属書B 電離放射線の生物影響--------------107

付属書C 放射線の影響の重要性を判断するための基礎----193

付属書D 委員会刊行物のリスト--------------227

ICRP Publ.60(国際放射線防護委員会の1990年勧告)日本語版の目次

(括弧内は項目番号)

第1章 緒 言 --------------------- 1 (3)

第2章 放射線防護に用いられる諸量------------ 5 (17)

第3章 放射線防護の生物学的側面------------- 14 (42)

第4章 放射線防護の概念的な枠組み------------ 31 (99)

第5章 提案された行為と継続している行為に対する防護体系- 41 (133)

第6章 介入における防護体系--------------- 61 (210)

第7章 委員会勧告の履行----------------- 66 (226)

勧告の要約----------------------- 82

付属書A 放射線防護に用いられる諸量----------- 95

付属書B 電離放射線の生物影響--------------107

付属書C 放射線の影響の重要性を判断するための基礎----193

付属書D 委員会刊行物のリスト--------------227

| >nucnucさんへ 1.マスコミや、nucnucさん指すところの「反対派」には苦労していると思います。 ところで、よく安全論に「預託線量」を使うのですが、あれは本当に妥当なのかと考え込むことがあります。 とくに半減期の長い強いα線源が入ったときが問題になると思われます。 “ 預託線量とは、一般成人に対して摂取後の50年間(子供や乳幼児に対しては摂取時から70歳まで)に受ける量を摂取時に受けたと想定した放射線量のことをいいます。” とあるのだけど、「摂取時に全部受けた」と考える預託線量概念は、本当に正しい考えかと言うと、「あまり正しくはないだろう」というのが私の考えです。 プルトニウムのようにα線が強いものの場合、預託線量の場合だと、「現存する細胞に、プルトニウムのα線が当る」と考えます。 預託線量は、摂取時現存する細胞がガン化するかしないかで、判断しますね。 そうですよね? ところが実際のところ、プルトニウムのα線は、「現存する細胞と、将来分裂し続ける細胞にも当る」わけです。 そのプルトニウムの周囲では、細胞分裂が活発になりざるを得ないし、細胞分裂が活発化すれば細胞の突然変異、つまり癌は、発生し易くなる。 これは、「部分的に臓器が被曝している」という仮定での考えです。 問題は、預託線量は、 「臓器が平均的に被曝する」と仮定している点です。 昔、米国で子供に放射性のカルシウムを飲ませた生体実験では、その子供の骨には「放射性カルシウムのホットスポット」ができていたそうです(「プルトニウムファイル」参照) そのことからすると、摂取後、内臓は「部分的に被曝している」と考えたほうが良いと思います。 とすれば、あまり預託線量は頼りにならないかもしれません。 まあ、生体実験のデータとか内部被曝者の解剖データがあれば、話は別なのですが.... プルトニウム人体実験・放射性物質の生体実験は、昔の米国で行なわれていました。 でも、そのプルトニウム人体実験のデータがあてになるのだろうか..... なお、プルトニウム目安被曝量について文部科学省 http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19830526001/t19830526001.html があります。 2. 預託線量、目安線量.... これで、反対者・過剰反応者を説得したいと思う気持ちはわかります。 実際、そうしたほうが、精神衛生上好ましいからです。 よって、私はそう言う事は、容認して構わないと思います。 ガンについて、30年後にガンになったとしても、明確に「Puのせいだ」と主張し、立証するのは大変な話ですから.... ただ、低線量被曝でもガンのリスクは発生することが明確になりつつある以上、難しいものがありますが.... ただ、超ウラン元素に付いては、プルトニウム含め、実際のところ分かっていないから、内部被曝の正しいモデリングをするためにも、「超ウラン元素の被爆者が、死後において自分の遺体解剖を志願する」制度があり、今後も継続する模様です。 http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19830526001/t19830526001.html に、 >>>>>>>>>>>>>>>> (5) 米国超ウラン元素被ばく者国家登録 過剰被ばくとは言えないが、米国では1968年から超ウラン元素取扱いの作業者を登録する国家登録の制度を発足させ志願者の医学的・保健物理的記録をハンフォードのセンターに登録し、更にその志願者のうちで死後の解剖の承認を取りつけている。1982年の報告によれば解剖の生前承認をしたものが 901名あり、すでに解剖の行われたものが154名いる。解剖者の組織は一定の基準に従ってプルトニウムの含有量を分析している。これらの分析データは詳細に報告されて公表されているが、これらの中には、まだプルトニウムに由来すると考えられる障害と認められる変化はないという。この追跡調査研究は50年以上続けられる計画であるという。 >>>>>>>>>>>>>>>> と、あるからねえ.... “プルトニウムに由来する障害”と認めるための基準を厳しくすれば、いくらでも、 “プルトニウムに由来すると考えられる障害と認められる変化はない” と言えるから.... 多分、今回のPu被曝は、以下の人体実験から得られた(同意無し)知見を参考にしたものだろうけど、クエン酸プルトニウムの注射・内服で、バイオアッセイの参考になるのだろうか.... >>>>>>>>>>>>> (3) 末期がん患者プルトニウム投与例 1945~1946年に米国ロスアラモスでプルトニウムの身体負荷と尿中排泄との関連性を決めるため、末期がん患者18名にクエン酸239Puの形で11~222kBq(0.3~6μCi)を静脈注射し、1名には239Puと共に192kBq(5.2μCi)の239Pu も注射した。これらの患者は尿中排泄を追跡調査されたが、大部分は短期に死亡した。しかし、21年間生存し、心臓病で死亡したものや何例かは追跡不能となり少なくとも1例は現在も生存している。これらの患者のデータから、プルトニウムの尿中排泄から身体負荷量を推定する計算式がLanghamらによって導き出され、現在も実用的に用いられている >>>>>>>>>>>>>> (確か、Langhamは放射性核種を学生の前で呑んで見せたと言うくらいの人ですが、やっぱりガンで早くに死んでいるらしい) あと、この http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19830526001/t19830526001.html を見ると、α線・ベータ線・γ線も、「線量」という概念に吸収させていて、なんか、 違和感を感じる。 それぞれが対象細胞に起こす変化と、その周辺の細胞に及ぼす変化が、分子生物学的に調べられていないように思われます。 だから、私にとってはしっくりこないのです。 せめて、「(5) 米国超ウラン元素被ばく者国家登録」で、献体のサイトカイン量とか、各臓器に含まれているガン特有のタンパクの量とか、そういうものがもっと精密に、きっちり検査されたデータがないと、プルトニウムが引き起こす問題はわからないと思っています。目に見える変化だけでは、問題はわからんでしょうから。 だけど、そういう議論なんて、見た事無いんです。 |

0 件のコメント:

コメントを投稿